Feature

Domba-Domba Tanpa Nama

Dari naskah drama ke prosa

Dari romantik menjadi nisbi

Bahkan tangan kiri-kanan

Mendapat beban ideologi

***

Seno Gumira Ajidarma

***

Setelah naskah dramanya Domba-Domba Revolusi mendapat penghargaan dari Majalah Sastra pada 1962, B. Soelarto (1936-1992) sebagai penggubahnya melakukan alih wahana ke format prosa, dan dapat dibaca betapa alih wahana bukanlah sekadar perubahan bentuk, melainkan bahwa perubahan itu membawa peluang dan kemungkinan untuk mencapai dimensi baru.

Drama Domba-Domba Revolusi ini sebagai prosa beralih judul menjadi Tanpa Nama dan terbit tahun 1964. Mengapa pula judul itu harus diganti? Namun sub-judul Domba-Domba Revolusi tetap menempel, dan sungguh tidak menyatu dengan judul Tanpa Nama.

Kiranya ini lebih sahih sebagai pengingat bagi pasar, bahwa Tanpa Nama adalah alih wahana dari Domba-Domba Revolusi, yang popularitasnya sebagai naskah drama terbukti dengan masih terus dipentaskan pada masa kini. Justru itulah pertanyaannya: mengapa tidak tetap Domba-Domba Revolusi sahaja?

Dalam alih wahana lakon Domba-Domba Revolusi ke prosa Tanpa Nama, berlangsung bukan hanya peralihan format, karena telah beralih pula faktor ideologisnya.

Drama dalam Drama

Tentu perlu diringkas kisahnya lebih dulu, dimulai dari yang terdapat pada lakonnya. Dalam latar sebuah losmen pada 1948, dan losmen itu berada di Kotatengah yang sedang dikepung musuh, sementara pasukan yang mempertahankannya dalam proses mundur ke luar kota, tersisa para penginap: Petualang (tukang obat yang kelewat bangga dengan akal bulusnya, menamakan diri profesor-tabib), Politikus (juga disebut Pemimpin, terjebak dalam perjalanan untuk menikahi gadis ningrat di Kotaselatan, pusat pemerintahan darurat, dari Kotautara), Pedagang (beristeri tiga, menempel Politikus yang berkuasa mencairkan dana proyek, dengan komisi yang sudah diterima), Penyair (seorang idealis berani mati), dan Perempuan (pemilik losmen yang dikehendaki oleh semua lelaki di situ).

Sebagaimana drama realis, modal pengalurannya adalah konflik. Tanpa konflik alur tidak akan mengalir, karena yang terus bergulir adalah sebab-akibat. Penyair, yang merasa setiap warga mestinyalah berjuang dan berkorban, segera berkonflik dengan ketiga penginap lain itu, yang membela kepentingannya sendiri-sendiri. Mereka tidak bersedia menerima granat yang telah diusahakan penyair, karena tidak berminat terlibat dalam perjuangan.

Ketiga penginap ini pun tidak benar-benar berkedudukan sebagai sekutu, karena Petualang ternyata memainkan serta mengambil keuntungan dari hubungan Politikus dan Pedagang, yang hanya disebabkan karena uang tersebut.

Kepada Pedagang, dikatakannya lebih baik pulang ke Kotabarat, karena Politikus itu setibanya di Kotaselatan akan merampok surat tagihan dana dan membunuhnya. Kepada Politikus, dianjurkannya kembali pulang ke Kotautara, karena tidak ada gunanya tiba di Kotaselatan sebagai mayat.

Kepada keduanya, Petualang berjanji sanggup menemani—kepada Pedagang dikatakannya tak usah kuatir kepada Politikus, karena ia sudah tidak punya kekuasaan di Kotautara.

Sementara itu, peran Penyair dan Perempuan, ternyata membentuk alur-bawahan (subplot) lain, bahwa Penyair yang terlunta-lunta di rumah yatim, setelah keluar oleh ayah kandungnya tak diurus, karena lebih peduli kepada calon isteri baru.

Namun baru sehari menikah, ia melepas isterinya yang hanya setahun lebih tua dari anaknya, karena perempuan itu mengaku hanya bisa memberikan tubuh, bukan cinta, yang telah diberikan kepada seorang kekasih. Namun ternyata sang kekasih terlanjur bunuh diri.

Seperti belum cukup dramatik, ayahnya tewas dalam duel dengan ayah isterinya itu, yang tersinggung anaknya dilepas setelah sehari menikah. Maka tahulah Perempuan itu, bahwa meski tampak saling peduli dengan Penyair, hubungan mereka tak selayaknya berlanjut, karena dirinyalah ibu tiri Penyair itu. Tanpa mengetahui sebab sebenarnya, Penyair itu pun pergi berjuang dengan hati patah.

Petualang muncul kembali di losmen dengan membawa surat piutang pemerintah kepada Pedagang, maupun kunci kotak hartanya yang selalu dibawa ke mana-mana. Politikus dan Pedagang sudah tewas tertembak, ketika bermaksud melarikan diri. Kini Petualang melamar Perempuan dengan modal harta tersebut. Namun ketika Serdadu yang melindungi Petualang tiba, tahulah Perempuan betapa ia telah diumpankan demi keselamatan Petualang. Kedua orang ini pun lantas dibunuhnya.

Alih Wahana, Alih Situasi

Dalam hal naskah Soelarto, tidak ada penjelasan format panggung yang lazim pada teater realis, seperti akan terletak di mana properti meja, kursi, pintu dan seterusnya. Bahkan suatu ‘petunjuk pementasan’ tidak bisa dibedakan dari kalimat prosaik:

1948

Wajah sebuah kota kecil yang bernama Kotatengah, sudah mati. Tentara dan kesatuan-kesatuan lasykar sudah menarik diri jauh ke perbatasan. Kota kecil itu sudah menjadi kota terbuka, tinggal menanti saat-saat diambil tentara musuh.

Namun lanjutannya, masih dapat berfungsi sebagai gambaran bagi penata panggung, dengan dramatic personae di dalamnya seperti berikut:

Tapi di sebuah rumah tembok di salah satu sudut jalan, nampak ada gerak-hidup yang dramatik. Rumah itu merupakan satu-satunya losmen yang ada di situ. Di dalamnya masih ada lima orang. Satu perempuan, empat lelaki. Keempat lelaki, adalah tamu. Yang perempuan, pemilik losmen. Bukan seorang perempuan yang terlalu cantik, tetapi cukup manis dengan potongan tubuh yang laras. Tidak bersuami. Berumur duapuluh lima tahun .

Lelaki pertama, seniman. Penyair yang belum terkenal. Lontang-lantung pengembara. Berumur duapuluh empat tahun.

Lelaki kedua, petualang. Resminya, berpencaharian sebagai pengusaha obat-obatan. Mengaku seorang ‘profesor-tabib. Berumur tigapuluh tahun.,

Lelaki ketiga, politikus. Seorang jejaka-tua. Berumur tiga puluh tahun.

Lelaki keempat pedagang. Seorang suami dari tiga bini, berumur empatpuluh dua tahun (Soelarto, 1962: 13).

Dalam alih wahana ke prosa, yang semula tertulis dalam konteks panggung saja, dengan dominasi teks dialog, segera terbaca yang tidak tertera pada naskah, dan tidak pula secara harfiah bisa dipanggungkan:

Pada akhir tahun 1948.

Wajah Kota Tengah nampak seolah wajah seorang pejuang yang setelah bertempur gigih, tak kuasa lagi mengelakkan dekapan maut akibat keparahan luka-lukanya.

Tubuhnya dipenuhi lobang-lobang yang menganga lebar sepi. Bagai tarikan napas-napas saat kematian layaknya kepulan asap kelam campur putih menerobos antara reruntuhan puing-puing. Tak lagi terdengar senda tawa ria. Tak lagi terdengar sedu tangis bayi merindu susu ibu. Mereka telah pergi ngungsi. Juga detasemen pertahanan kota telah menyingkir ambil taktik mundur teratur. Namun kota itu belum sama sekali sudi menyerahkan diri. Laskar-laskar dari Kesatuan “Gagak Lodra” yang berjumlah hampir satu peleton, masih bertahan diri. Nampak mereka siap-siaga pada beberapa kubu-kubu di balik barikade-barikade yang dipasang melintang jalan. Sedang beberapa orang laskar dengan beraninya nampak sedang memasang ranjau-ranjau darat. Beberapa orang lagi dengan tenangnya membakar singkong, merebus air, menanak nasi dekat puing-puing yang masih membara merah.

………………………………

Papan-nama bercat hijau dengan tulisan “Losmen Sederhana” tergantung lesu pada paku dinding tembok sebuah rumah dekat ujung jalan sebelah pasar-kota. Inilah alamat yang tengah dituju komandan “Gagak Lodra”. (Soelarto, 1964: 1, 3).

Dari cuplikan ini terbaca, bahwa penulisan demi konteks panggung telah beralih ke konteks literer, yakni untuk dibaca sebagai tulisan itu sendiri. Sama-sama tertulis, tetapi jika yang pertama juga untuk dipentaskan—selain bisa dimanfaatkan hanya sebagai bacaan—dan dari pementasan itu penonton mendapat gambaran sebuah dunia; yang kedua sebagai teks susastra langsung memberikan kepada penonton gambaran dunia tersebut.

Saat pembaca tenggelam dalam bahasa bagaikan tiada tulisan selain bahasa yang menjelma dunia, ketika narasi dalam prosa menjadi wahana pengalihan ruang dari teater yang tidak terbatasi panggung. Gambaran dunia artinya dunia drama maupun prosa yang terasa nyata, tentu dalam kesepakatan dan kesadaran betapa kehidupan yang berlangsung di panggung maupun prosa adalah gambaran sahaja.

Maka yang tidak mungkin dalam genre yang satu akan termungkinkan pada genre lain. Pada kedua jenis teks tadi dapatlah kiranya dibandingkan, bagaimana alih wahana berlangsung tanpa mengubah apalagi menggugurkan gagasan bahwa sebuah kota berada dalam situasi genting.

Situasi-situasi adalah pengertian yang digunakan Jean-Paul Sartre (1905-1980) bagi drama, dalam arti bahwa dalam situasi-situasilah teater (realis) menggambarkan kehidupan secara konkret, sebagai alternatif filsafat dan ilmu pengetahuan yang menggambarkannya dengan konsep abstrak. Dalam drama, situasi yang dihadapi manusia itu ekstrem, sehingga reaksinya menurut Sartre, membuat drama menjadi studi situasi ekstrem dan perilaku manusia (Kleden dalam Soekito, 2020: xi, xiii).

Dalam alih wahana naskah lakon Domba-Domba Revolusi menjadi prosa Tanpa Nama, meski dari teknik adaptasi tidak terdapat gejala kontroversial, secara ideologis terlacak perubahan dimensional, jika bukan pendalaman pandangan dunia. Perubahan dimensional itu berada di bagian akhir, sebagai situasi paling ekstrem, justru dalam alih wahana lakon drama itu ketika menjadi prosa, karena situasi akhirnya memang berbeda.

Dari Domba ke Tanpa Nama

Tidak banyak yang berubah mengenai ketiga peran oportunis, Politikus, Pedagang, dan Petualang; kecuali bahwa dalam prosa yang terakhir ini kembali ke losmen diantar dua serdadu dengan kendaraan jip. Ia masuk losmen sendirian, seperti juga dalam drama merayu Perempuan pemilik losmen, tetapi dalam prosa ini kemudian berusaha memperkosanya.

Saat itulah Perempuan menusuk lambung Petualang, jika dalam drama dengan pisau, kali ini dengan keris kecil berbisa, yang membuat Petualang berdarah-darah dan terhuyung-huyung menuju pintu untuk meminta tolong. Petualang itu mati, dan dua serdadu memberondong Perempuan dengan senapan mesin.

Dalam drama, Penyair pergi dari losmen dengan suatu perpisahan, tapi dalam prosa ia muncul kembali untuk melempar mortir ke arah jip, yang meledak dan membunuh kedua serdadu. Di dalam losmen, Penyair menemui Perempuan yang juga sudah bermandi darah di lantai, dengan keris di tangan kanannya. Jika dalam drama Perempuan itu tidak pernah mengungkap siapa dirinya kepada Penyair, dalam prosa ia menyampaikannya sebelum mati, sambil berpesan untuk meneruskan perjuangan.

Penyair pun keluar losmen, sementara pasukan musuh semakin banyak memasuki kota. Ia memberondong para serdadu di dekat mobil lapis-baja, empat orang tumbang, tetapi dirinya pun ganti diberondong, tewas di losmen yang sudah menjadi amburadul. Digambarkan betapa para serdadu itu bersikap kagum dan hormat tak terucapkan (1964, op.cit., h. 99) kepada Perempuan dan Penyair, yang masih memegang senjatanya masing-masing.

Sampai di sini, untuk melacak perubahan ideologis dalam alih wahana drama Domba-Domba Revolusi menjadi prosa Tanpa Nama, dapat ditelusuri dari perbandingan kalimat terakhir Perempuan dalam dramanya:

“Tuhanku, ampunilah arwah mereka yang kubunuh dan yang akan membunuh aku. Ampunilah arwah domba-domba revolusi yang sesat!” (1962, op.cit., h. 52).

Perhatikan ucapan ‘domba-domba revolusi yang sesat’, karena tidak ada penyebutan ‘domba-domba’ dalam kalimat terakhirnya sebelum mati dalam prosa:

“Teruskan pertahankan kemerdekaan, kehormatan pejuang. Tuhanku ….. Tuhanku, ampunilah mereka …… Tuhanku.” (1964, op.cit., h. 98).

Namun kalimat terakhir ini bukanlah pengganti, karena tidak berkedudukan sebagai penentu pesan. Penentunya adalah paragraf terakhir, tempat bisa ditemukan sumber judul Tanpa Nama:

Ketika mereka berlalu, Losmen Sederhana hanya tinggal puing yang membara dan lesu mengepulkan asap kelam-kelam. Terkuburlah di bawah reruntuhan dan sekitarnya pengkhianat dan pejuang-pejuang tanpa baju-seragam, tanpa bintang, tanpa nama dan tanpa pertanda (ibid., h. 99).

Dapatlah dari perbandingan ini dibincangkan, bahwa jika dalam pengertian ‘domba-domba revolusi’ terdapat pengertian betapa umat manusia digembalakan dalam perjalanan hidupnya, dan akan menjadi persoalan kalau ada yang tersesat; maka ‘tanpa nama’ hadir bersama ‘tanpa baju-seragam, tanpa bintang, tanpa pertanda’ yang tersematkan sekaligus pada ‘pengkhianat dan pejuang-pejuang’.

Tentu saja yang semula peralihan wahana sahaja, pada akhir alur menjadi pembalikan ideologis atawa pandangan dunia. Dalam drama berkonteks 1948, manusia revolusioner, pejuang antikolonialisme, berada di jalan yang dibenarkan; dan oposisi biner terjadi ketika di jalan revolusi yang situasional itu manusia dianggap tersesat, karena bersikap oportunis, bahkan dengan sadar berkhianat. Ada yang sesat, karena ada yang tidak sesat, dengan pertimbangan yang berlaku secara politis dalam revolusi situasional.

Namun revolusi situasional dalam prosa dengan konteks 1948 yang sama, ternyata menggugurkan oposisi biner sesat dan tidak sesat, karena di bawah puing-puing revolusi yang berarti situasi oposisionalnya sudah berlalu, terdapatlah status baru: ‘pengkhianat dan pejuang-pejuang tanpa baju-seragam (tiada keberpihakan), tanpa bintang (tiada kepahlawanan), tanpa nama (tiada subjek pribadi) dan tanpa pertanda (tiada makna)’.

Tiada lagi pembeda benar dan salah, termasuk juga menang dan kalah, karena menang dalam posisi menjajah tetap salah, dan berarti kalah—tapi sebaliknya, yang tampak kalah, terjajah, tidak terpastikan benar, karena berkhianat; sedangkan yang heroik tidak mendapat pengakuan, karena serdadu-serdadu menyembunyikan rasa hormatnya terhadap korban mereka sendiri (ibid., h. 99), tiada lagi kepastian nilai di antara reruntuhan. Dalam ketiadaan nilai, kemanusiaan yang dalam naskahnya masih heroik-romantik, kini menjadi nisbi.

Cundrik dalam Kebijakan Gender Tradisional

Catatan terpisah mesti diberikan kepada peran Perempuan pemilik losmen, karena alih wahananya memberikan berbagai pertanda bermakna.

Pertama, jika dalam drama senjatanya adalah pisau, kemungkinan yang terdapat di dapur, sesuai adegannya; dalam prosa berubah menjadi keris kecil berbisa, warisan dari ibunya, yang merupakan pusaka keluarga. Pusaka, dalam arti keris itu memberi perlindungan spiritual; berbisa, dalam arti sangat mematikan, dan seperti pesan ibunya, hanya boleh digunakan sebagai senjata tajam dalam keadaan terpaksa, apabila kehormatannya sebagai wanita (sic) terancam.

Perbedaan lain, dalam drama, Perempuan pemilik losmen berinisiatif membunuh, terutama karena marah mendengar dirinya direndahkan, seolah akan bersedia mengikuti Petualang karena harta, maupun bahwa dirinya diumpankan kepada Serdadu sebagai jasa perlindungan.

Dalam prosa, walau keris kecil itu memang dipersiapkannya dalam lilitan selendang pengikat pinggang, sebagai perempuan dalam situasi genting, ia baru menggunakannya setelah Petualang berusaha memperkosanya.

Keris kecil (cundrik., Jw.), sebagai senjata yang dibuat spesifik untuk perempuan, menandai terdapatnya kebijakan gender tradisional menghadapi kekerasan maskulinitas, yang berlangsung dari masa ke masa dalam budaya patriarkal, terbukti dari keberadaannya sebagai pusaka turun-temurun.

Maka peralihan dari pisau ke keris, menarik perspektif ideologis jauh ke belakang: bukan hanya perempuan sanggup dan perlu membela dirinya dengan jalan kekerasan, tetapi sudah menjadi kebijakan dan kebutuhan ratusan tahun silam, sejak para empu menempanya sebagai pusaka perempuan.

Beban Ideologis Tangan Kanan Tangan Kiri

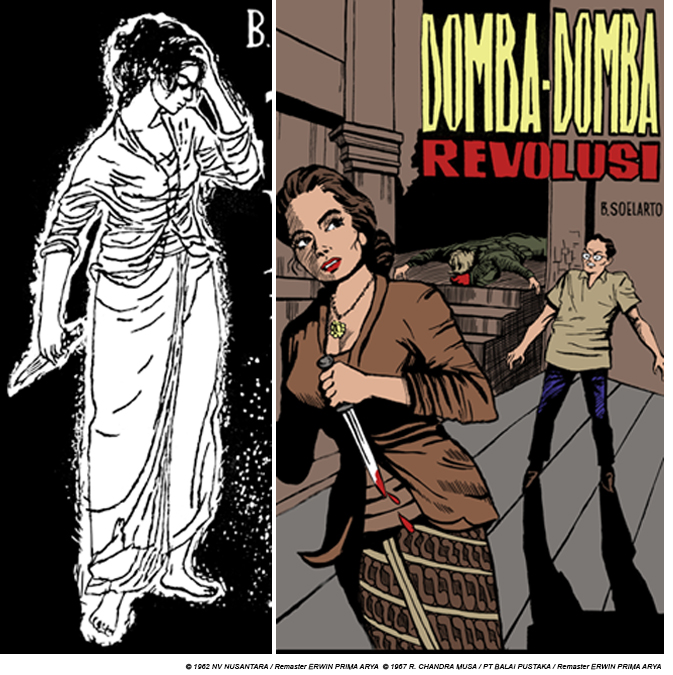

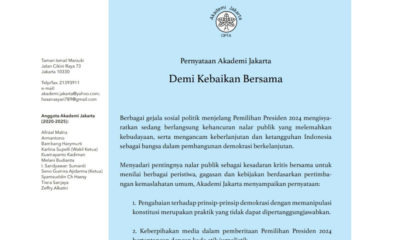

Kedua, suatu alih wahana lain telah berlangsung, tepatnya dalam adegan Perempuan itu memegang pisau atau—seharusnya—keris. Saat terbit di Sastra tahun 1964, gambar ilustrasi Perempuan untuk lakon Domba-Domba Revolusi itu tidak memperlihatkannya memegang apapun.

Dalam prosa Tanpa Nama, ketika disebut dengan keris tergenggam erat di tangan kanannya (ibid., h. 97), ilustrasi yang muncul pada gambar sampul adalah pisau, bukan keris. Namun perbincangan menarik baru muncul ketika naskah lakon dalam Majalah Sastra itu dicetak ulang sebagai buku pada 1967, karena tangan yang memegang pisau adalah tangan kiri!

Dalam data yang sudah terpapar secara faktual, diabaikan faktor khilaf atau kurang teliti dalam produksi, dan sebaliknya dicermati konstruksi sosial yang menjadi konsekuensi penafsirannya: tangan kanan dan tangan kiri dalam kehidupan sehari-hari telah terbebani makna ideologis, yakni bahwa tangan kanan adalah representasi yang baik, sedangkan tangan kiri adalah representasi yang tidak baik, sehingga berlangsung konsensus sosial, betapa bersalaman dengan tangan kiri itu tidak sopan.

Suatu konsensus yang justru dapat dimanfaatkan untuk menantang. Sangat terkenal cerita Daendels bersalaman dengan Pangeran Kornel, tetapi yang belakangan ini mengajukan tangan kiri, sebagai protes atas kerja rodi rakyat Sumedang membangun Jalan Pos Anyer-Panarukan antara 1808-1811. Memang benar fakta historisnya diragukan,[i] tetapi keberadaan ideologis soal kiri-kanan ini terbukti. Dalam pertunjukan wayang kulit juga selalu pasti: kanan itu baik dan akan menang; kiri itu jahat dan akan kalah.

Keris dalam cerita, yang berganti menjadi pisau pada sampul, seperti sulit ditafsir lain selain bias popularitas lakon yang membawa judul Domba-Domba Revolusi ke sampul buku Tanpa Nama, walau tidak tersebut satu domba pun dalam prosanya.

Sedangkan sampul buku lakon Domba-Domba Revolusi memang gambarnya serba salah: semestinya Serdadu (tergeletak, rambut pirang, bertopi baja) adalah korban terakhir, karena Petualang (berdiri) dibunuh lebih dulu—tetapi soal Perempuan memegang pisau dengan tangan kiri tak mesti dianggap keliru.

Tangan kanan dan tangan kiri, dengan beban makna ideologis dalam sistem simbolik dominan, ternyata tidak bermakna hitam-putih.

Jika dilakukan dengan tangan kanan, apa pun itu sepantasnyalah sesuatu yang baik, walau barangkali sebetulnya tidak.

Jika dilakukan dengan tangan kiri, pembunuhan itu seperti terlepaskan dari beban etik, karena tangan kiri terandaikan memang hanya pantas untuk sesuatu yang tidak baik, walau barangkali sebetulnya baik—artinya tangan kiri ini lebih bebas dari tangan kanan, yang terandaikan selalu baik.

Demikianlah bagaimana alih wahana dari naskah lakon menjadi prosa, termasuk gambar-gambar ilustrasi sampulnya, tak berhenti sebagai perubahan format, tetapi membawanya ke dalam peralihan ideologis pula.

SENO GUMIRA AJIDARMA

Partikelir

[i] https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Kornel#Teori_Djoko_Marihandono

Rita Sri Hastuti

September 29, 2023 at 10:14 am

Kereeen….

Kj

September 30, 2023 at 10:33 am

Mantap, sen.

Agnes Majestika

September 30, 2023 at 2:33 pm

Menambah referensi buat saya untuk lebih banyak belajar sastra. Terima kasih Mas Mira…

Nita

October 5, 2023 at 4:52 pm

Mantab sekale, Mir?? penulisan yang selalu detail.