Buku & Sastra

Demokrasi dalam Selebaran SDD

Seno Gumira Ajidarma

Memaknai 1000 hari berpulangnya Sapardi Djoko Damono, berikut adalah peninggalannya yang paling tidak dikenal: Tirani Demokrasi. Selebaran yang memberi peringatan.

Sapardi Djoko Damono (1940-2020) begitu sohor sebagai ‘penyair Hujan Bulan Juni’, sehingga namanya cukup disebut SDD saja, bagi mereka yang menghargai susastra dengan cara membacanya, sudah langsung dikenali.

Namun inilah seingat saya kalimat sosok sederhana tersebut: “Orang tahunya saya nulis ‘Hujan Bulan Juni’, satu itu,” katanya dalam talk show Mocosik 2018 di Yogyakarta, “padahal saya juga nulis yang lain.”

Saya ingat karena di panggung itu saya duduk di sebelahnya, dan saya tahu pula bahwa bukan saja buku puisinya banyak, dari Duka-Mu Abadi (1969) sampai Mboel (2020), tetapi SDD juga menulis dalam hampir semua genre: cerita pendek, novel, esai, naskah drama, buku teks, kajian ilmiah, termasuk disertasi doktoral bertopik langka, yakni tentang susastra populer (berbahasa) Jawa.

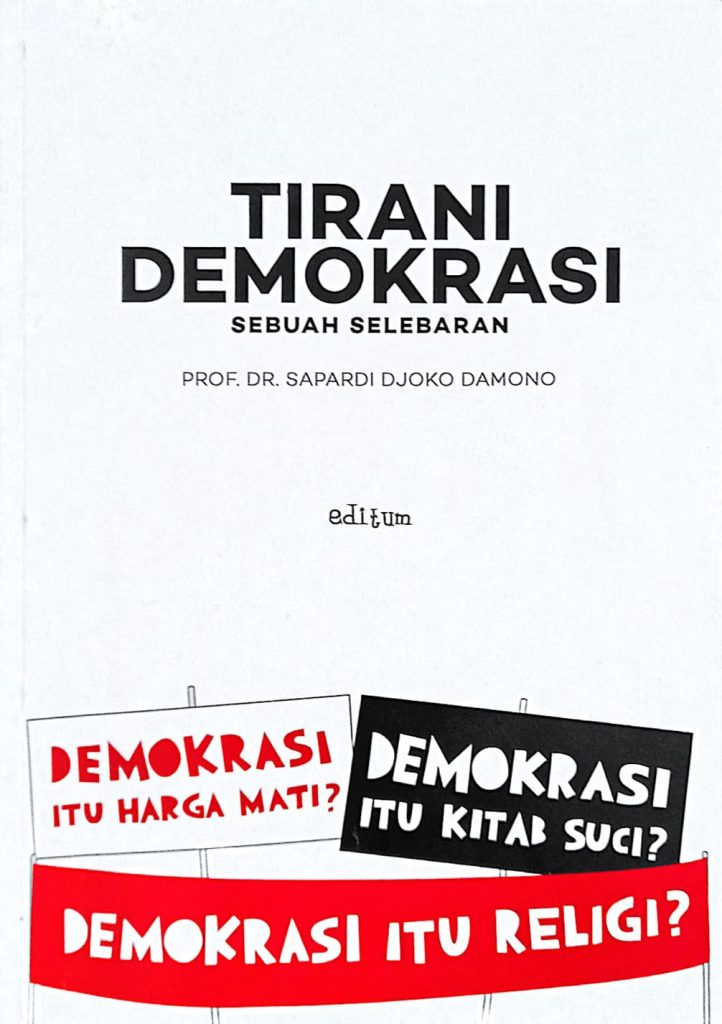

Namun yang belum juga ‘ditemukan’ orang adalah Tirani Demokrasi: Sebuah Selebaran (2014)—dan apakah maksudnya ‘selebaran’ itu? Baiklah diingat, bahwa sebelum ini sudah terdapat istilah lain: ‘pamflet’.

Istilah pamflet itu disebutkan sebagai istilah generik bagi tulisan Suwardi Suryaningrat (1889-1959) di koran De Express berjudul “Sekiranya Saya Seorang Belanda” (“Als ik eens Nederlander was”) pada 19 Juli 1913. Jelas satir tajam bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang bermaksud merayakan 100 tahun kemerdekaan monarki Belanda dari penjajahan Prancis di tanah jajahan, dengan iuran penduduk.

Disusul satu pamflet lagi dalam De Express, “Satu untuk semua, semua untuk satu” (“Een voor allen en allen voor ein”), kegegeran dan kebingungan pemerintah kolonial, atas sifat subversif pamflet pemuda 24 tahun itu, cukup untuk membuatnya ditangkap (Tsuchiya 1992, 45-6).

Pada masa kemerdekaan, saat Orde Baru berkuasa, Rendra (1935-2009) membacakan sajak-sajak kritik sosial pada 28 April 1978 di Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki, yang menjadi gempar karena pelemparan bom amoniak. Tiga hari kemudian Rendra ‘diamankan’. Suatu peristiwa yang menambah arti kata ‘aman’, setidaknya dalam tesaurus Bahasa Indonesia: mengamankan (5) = membekuk, memegang, menangkap, mencekal, menciduk, mencomot, menggelandang, menyergap, meringkus (Endarmoko 2016, 21).

Terkumpul sebagai Potret Pembangunan dalam Puisi (1980), istilah ‘pamflet’ menjadi bagian dari kredo, terselip di antara sajak-sajaknya:

Aku tulis pamplet ini

karena pamplet bukan tabu bagi penyair

…………………………………

Inilah sajakku.

Pamplet masa darurat.

Bahwa kata pamflet di sini menggantikan kata ‘sajak’ maupun ‘esai’, berarti para penulisnya menyatakan suatu urgensi: berindah-indah dalam masa darurat adalah kemewahan yang tidak etis bagi seorang penyair, dan bila situasi menjadi ironis, intelektual manapun mesti turun dari menara gadingnya, terjun ke dalam aktivisme penyadaran. Bagi keduanya menulis pamflet adalah suatu jalan keluar, sebagai pilihan tak tergantikan.

Suwardi Suryaningrat, yang kelak dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, dan Rendra, keduanya berhadapan dengan penguasa. Dalam konteks SDD, penguasakah yang dihadapinya? Ternyata bukan. Melainkan sebuah ide abstrak bernama demokrasi. Alih-alih demokrasi mengganti feodalisme dan kolonialisme, ternyata demokrasi melahirkan kekuasaan yang membunuh demokrasi itu sendiri.

***

Semasa pasca-Reformasi, SDD yang mengikuti perjalanan demokrasi di Indonesia sejak 1955, saat berlangsungnya Pemilihan Umum pertama, menganggap situasi sudah mencapai suatu krisis, sehingga merasa harus menuliskan Tirani Demokrasi—bukan sajak, bukan pula esai, melainkan selebaran. Tiada lebih dan tiada kurang ya pamflet juga. Bukankah krisis sebanding belaka dengan masa darurat dan situasi ironis?

Dalam catatan atas pemilu pertama Republik itu, ‘demokrasi’ dituliskannya sebagai Demokrasi, seolah entitas mandiri, yang kedatangannya justru membuat dunia tenteramnya, sebagai insan di bawah umur (15 tahun), terganggu. Tahun 1955 itu belum ada istilah ideologi, dan situasi tampak kontras dengan ‘zaman normal’ sebelum Kemerdekaan, yang tidak mengganggu orang dengan ‘ribut-ribut’. Namun baginya, ratusan tanda gambar—sebagai gambar—adalah menarik.

SDD mengingat masa setelah Revolusi itu ‘segar’ dan ‘indah’, karena baku caci dan sindir-menyindir, melalui tulisan, kartun, dan karikatur, berlangsung tanpa kesungkanan sama sekali. Toh tetap saja Demokrasi itu dianggap mengganggu, ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante yang terbentuk secara demokratis, kerjanya ‘gontok-gontokan’, sehingga setelah kabinet sering gonta-ganti, presiden bisa saja membubarkannya sesuka hati (bahasa SDD: seenak perut sendiri).

Melompat enam puluh tahun dari 1955, saat selebaran itu ditulis, katanya, ‘setiap hari kita sarapan Demokrasi’, yang selain dipamerkan, dijunjung tinggi, diiklankan, ditawarkan, dan—ini yang terpenting—‘tidak jarang terasa seperti dipaksakan masuk ke kesadaran kita’. Tentu, SDD bicara tentang media, dalam arti ‘kita sendiri bagian dari media’, bahkan ‘kita ini sendiri tak lain media’. Melalui media, Demokrasi yang cair seperti bubur itu diseruput, ‘betapa anyir dan asing pun rasanya’.

Demokrasi tak hanya mengacak-acak Indonesia. Melalui media, pengacauan Demokrasi di seantero dunia mengganggu SDD juga. Geger Ukraina misalnya, yang sudah hangat sejak aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014, membuat dirinya merasa dipaksa untuk ‘sarapan keributan orang-orang yang tidak akur’; tempat Demokrasi menjadi kepentingan bangsa-bangsa lain di luar Ukraina itu. Tidak lupa disebutnya, hampir setiap negeri komunis nama-nama resminya berembel-embel Demokrasi, meskipun perilaku rezim yang berkuasa tidak demokratis sama sekali.

Dalam selebaran ini SDD membebaskan dirinya dari beban format akademik sebagai guru besar, dengan mengandalkan kenangan masa remaja, memanfaatkan bahasa Jawa yang lebih mengungkapkan maksudnya (ontran-ontran, monat-manut, ingah-ingih, dll.), dan secara tulus tidak menunjukkan kepercayaan diri berlebihan sebagai ilmuwan, sehingga kata ‘mungkin’ dan ‘barangkali’ dibiarkannya terbuka.

Betapapun, disiplin sebagai peneliti (kata dasar: ‘teliti’) rupanya terlanjur melekat, sehingga dipergokinya tiada kata ‘demokrasi’ dalam The Universal Declaration of Human Rights, yang disahkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948; tidak juga dalam Declaration of Independence-nya Amerika Serikat maupun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; sementara tiada kata ‘kebudayaan’ pada berkas-berkas maupun pernyataan Soempah Pemoeda 1928.

Di satu pihak kata ‘demokrasi’ tak lagi netral, maka dihindari; sedangkan ‘kebudayaan’ ternyata tak mungkin disatukan. Dengan kritis dicatatnya, frasa Ketuhanan yang Maha Esa ada dalam UUD 1945, tetapi konsep Demokrasi yang mana pun tidak melibatkan-Nya, apalagi demos-kratos dalam akar bahasa Latin nan lama berselang. Namun bagi SDD jelas, mau Tuhan mau Allah, Gusti tidaklah untuk diperjualbelikan, oleh kawulanya sekalipun.

Begitulah, demos = people dan kratos = rule, disamber PBB sebagai: “kehendak rakyat semestinya menjadi dasar autoritas pemerintah” (the will of the people shall be the basis of the authority of government) dalam selebaran terpisah dari deklarasi. Namun SDD melacak dan menunjukkan bahwa jika “… Kurawa diwakili Rusia dan Pandawa diwakili Amerika, atau sebaliknya boleh saja; …. kita tidak usah membayangkan nasib Mbilung dan Bagong—punakawan para ksatria” (h. 54).

Jadi SDD memperbincangkan Demokrasi dari sudut pandang ‘rakyat’, itu pun ‘rakyat Indonesia’, yang dalam konteks nasional maupun internasional, menghayati demokrasi lebih sering sebagai ontran-ontran (sejenis ribut-ribut yang berpotensi menimbulkan kekacauan–sdd). Masih tahun 1955, disebutnya betapa 29 negara peserta Konferensi Asia Afrika (embrio lahirnya Dunia Ketiga) pun masih meraba-raba alternatif dari kolonialisme dan imperialisme bernama Demokrasi itu.

Pada Juni 1971, SDD bertemu dengan Herbert Marcuse (1898-1979) di Universitas Harvard, dan filsuf One Dimensional Man itu langsung menyerangnya dengan sinisme: peristiwa 1965-1966 lebih mengerikan daripada Holocaust, karena yang pertama—dengan korban besar—berlangsung lebih singkat daripada yang kemudian. SDD, yang merasa dipojokkan sebagai bagian Orde Baru, mengaku gagap, tetapi jawabannya dalam diskusi lain dengan kelompok Students for Democratic Society (SDS), yang juga provokatif, pastilah cerdik: di Amerika Serikat, komunisme cuma ada di perpustakaan, mereka tidak pernah mengalami sendiri baku konflik antargolongan yang full ontran-ontran seperti di Indonesia.

Berjarak dengan peristiwa itu, merujuk Raymond Willams, ‘bapak’ Cultural Studies, SDD meletakkan demokrasi sebagai bagian saja dari culture yang bukan sekadar ‘seni budaya’-nya Pak RT. Sementara itu, merujuk konsep pasca-kolonial, Demokrasi, yang menjadi efek dekolonisasi dan pasang naik nasionalisme di setiap negeri, membuatnya berkembang tak sama dengan demos-kratos di mana pun sebelumnya. Apa yang disebut terra incognita atawa tempat tak dikenal oleh penguasa kolonial, sudah memiliki sejarah kebudayaan mandiri sejak ratusan tahun.

Di wilayah budaya yang tercacah berdasar struktur geopolitik kolonial, semasa pasca-Kemerdekaan yang disebut Demokrasi menjadi selubung baru bagi kepentingan lama, dengan sumber persoalan pra-kolonial. Demokrasi yang tertampung oleh nasionalisme—ideologi yang mengendap hanya dalam kesadaran elit sosial-politik—menjadi ranah yang ditarik-ulur kembang-kempiskan sebagai situs perjuangan ideologi itu sendiri.

***

Apa yang dianggap krisis (‘titik sangat berbahaya’–sdd) pada 2014, dan apakah kiranya masih relevan sebagai selebaran atawa pamflet yang memberi peringatan?

Pertama, bahwa Demokrasi adalah ideologi yang dalam praktiknya tidak pernah berlangsung sepenuhnya sebagai ideologi partai, hanya tersemat sebagai nama; terbukti dari praktik ‘dagang sapi’ (koe handel), ketika kebutuhan akan kursi (kekuasaan) terpergoki sebagai realpolitik yang lebih urgen daripada prosedur demokratis.

Kedua, bahwa atas nama Demokrasi atau tidak sama sekali, naluri maupun sikap menjunjung tinggi primordialisme dan teritorialisme, yang bahkan disahihkan oleh berlakunya otonomi daerah, masih ditambah sektarianisme (agama), melengkapi kompleksitas krisis yang—ditekankan SDD—”perlu penanganan segera”.

Ketiga, sebagai plus ataupun minus, Demokrasi yang hadir sebagai tyrannos, antara lain berbentuk demo-crazy 1998 yang tak terhindarkan, di Indonesia telah mengembangkan ‘budaya krisis’, tempat pendukungnya potensial menjadi korban sekaligus penyintas—dalam arti memiliki kemampuan mengatasi krisis.

Dalam hal mengatasi Tirani Demokrasi, yang menjadi judul selebarannya, SDD menutupnya sebagai berikut: Demokrasi memberi hak pilih, termasuk untuk berubah, menolak, maupun mempertimbangkan kembali konsep Demokrasi, “… yang begitu kompleks dan mengharuskan kita melaksanakannya meskipun kita menyadari betapa konyol akibatnya.”

Demokrasi bukan Bacaan Mulia, bukan Sabda dari Sana, tidak perlu juga dijadikan Berhala, “Hanya dengan kesadaran bahwa masih tersedia pilihan untuk berubah dan bahwa kita yakin masih memiliki hak untuk menolak dan menggantinya, maka demos baru bisa merasa terbebas dari Tirani Demokrasi.”

Maka, apa yang semula tampak sebatas krisis politik, sebenarnyalah merupakan krisis kebudayaan—sebagaimana diingatkan oleh selebaran almarhum Sapardi Djoko Damono.

Seno Gumira Ajidarma,

Partikelir

wijayanti

June 25, 2023 at 6:30 pm

Kuncinya memang satu Kesadaran. Kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik di mulai dari diri sendiri. Sadar diri kita itu siapa. Diri kita itu insan mulia yg diberikan tugas oleh Tuhan untuk memperindah dunia yg sejatinya dunia itu indah…memayu hayuning bawana. Coba setiap individu baik orang partai yg di lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif juga rakyat Sadar Diri siapakah dirimu itu, untuk apa di dunia ini dan mau kemana diri kita setelah ini…