Buku & Sastra

Arkeologi Kereta Api Kuntowijoyo

Roman pertama Kuntowijoyo,

dimuat koran Djihad,

tersembunyi dalam microfilm,

mesti diperlakukan seperti artefak arkeologi.

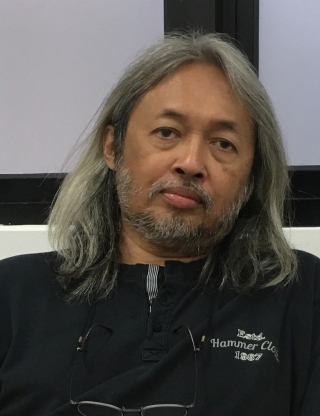

Seno Gumira Ajidarma

Tidak dapat diingkari betapa Kuntowijoyo (1943-2005) adalah salah satu penulis Indonesia terpenting. Saya menyebutkannya penulis, bukan sastrawan, karena yang belakangan ini tentunya hanya menyangkut gubahan susastra; sedangkan pencapaian Kuntowijoyo dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah, sebagai peneliti maupun penyusun buku rujukan, setara belaka dengan pencapaiannya dalam susastra. Maka, Kuntowijoyo sebagai penulis artinya sekaligus mencakup bidang susastra (sebagai sastrawan) dan bidang sejarah (sebagai ilmuwan).

Dalam susastra Indonesia, setidaknya terdapat dua ciri pada Kuntowijoyo: bersifat spiritual, seperti konsepnya tentang susastra transendental; dan berkecenderungan dokumenter, karena Kuntowijoyo tidak pernah melepaskan peluang menggali makna terpendam dari peristiwa sosial historis sehari-hari—memang berkategori dan berformat fiksi misalnya, tetapi seperti sering diungkapnya, sungguh berdasar fakta, tak kurang yang personal-empirik pula.

Sejak kapankah kedua kecenderungan itu bekerja dalam diri Kuntowijoyo penulis? Apakah salah satunya mendahului yang lain, ataukah sejak awal keduanya sudah selalu menjadi bagian dari gubahan susastranya? Salah satu cara menjawabnya, tentu menyelusuri gubahannya sejak awal, dan dalam biodatanya selalu terdapat data terlama: pernah menulis roman Kereta-Api yang Berangkat Pagi Hari (1966) yang dimuat Harian Djihad, Jakarta.

Terkorupsi Tinta Cetak

Naskah satu ini selalu tersebut-sebut, tapi seperti tak pernah terbaca, karena memang tidak ada bukunya. Tentu saja pembaca koran Djihad mungkin ada yang membacanya. Kenapa tidak? Namun mengikuti roman Kuntowijoyo, yang dalam pemuatan di koran menjadi cerita bersambung, tidaklah mudah. Bukan karena isinya sulit dimengerti, melainkan karena dimuat dengan tidak selalu urut, bahkan terkadang melompat-lompat, dari 30 Juni sampai 22 Agustus 1966 sebanyak 29 kali.

Selain itu, bisa terjadi kasus seperti ini: dari bagian ke-9, tertulis langsung bersambung bagian ke-11. Seperti meloncat, padahal hari pemuatannya urut, dari 13 ke 14 Juli 1966. Nah, bagian ke-10 hilang atau salah penomoran oleh redakturnya? Di sinilah tafsir pembacaan menjadi kunci, belum sampai kepada tafsir dengan teori susastra atas teks, melainkan diawali tafsir arkeologi, yang tetap melakukan kerja penafsiran berdasarkan artefak seadanya lebih dulu.

Adapun pembaca yang cukup berminat, sehingga mengikutinya secara runut, walau tidak bersambung tiap hari, juga akan menemui kendala: mutu hasil percetakan masa itu, kadang membuat sejumlah kata tidak bisa dibaca, karena tinta cetak yang meluber, pada kertas berkualitas seadanya.

Apabila dokumen itu disalin, dalam usaha membuatnya lebih terbaca, hasilnya akan menjadi seperti berikut:

“Gemuruh suara kereta api diteruskan dengan getaran melalui rel-rel besi itu. Jika kau tempelkan telingamu pada rel, akan kau dengar suara itu”.“Mengapa demikian?”“Karena getaran itu mengenai telingamu”.“O begitu”.“Hei tampaknya kau belum mengerti kita telah merdeka! Setiap orang harus mau (……) (……) ”Pertengkaran itu tiba-tiba berhenti. Ada orang turun dari sepeda, tergesa-gesa menemui mereka orang itu mengacungkan sesobek kertas.“Telegram. Telegram,” katanya, Bung, kau kenal nama ini?”“Tulisannya tak terbaca,” kata seorang yang telah mengamati.”Mereka bersama mengamati. Pegawai pos itu mengejanya dengan hati-hati. Ia mau menunjukkan arti satu-satunya huruf yang tertulis. (……) (……) (……) (……) itu telah meninggal. Belum ada seratus hari.”(kolom 7-8 Bagian I, penyalin: Trinanti Sulamit)

Enam kata yang tidak terbaca, yang diberi tanda (……), seberapa jauhkah mengganggu keutuhan naratifnya? Apalagi jika tindihan (press) huruf-huruf timah itu bisa hilang sebaris pula? Beginilah yang saya tulis, setelah membaca kelengkapan salinan, maupun pindaian dari media cetak dalam microfilm, yang tak utuh itu.

Konflik di Ngawonggo

Tidak semestinyalah naratif susastra itu sensasional. Namun roman Kuntowijoyo ini dibuka dengan spektakel: ada telegram tiba, tetapi yang mendapat kiriman sudah mati, dan pegawai pos tidak mau kembali dengan membawa telegram itu lagi—lantas alur pun berkilas-balik ke dua bulan sebelumnya, situasi konflik di awal perjuangan kemerdekaan.

Kisahnya bermain di Ngawonggo, di Kecamatan Ceper, Klaten, dekat Surakarta, tempat jalan kereta api dari utara disebut berakhir, mestinya pada 1949, karena di penghujung cerita diriwayatkan perang sudah usai. Dalam latar desa, terdapat pabrik gula yang dikuasai dan menjadi markas pasukan Belanda, jembatan jalur penting yang diledakkan, serta stasiun di sebuah persimpangan tempat ujung rel berujung dengan sebuah balok kayu, agar kereta tak melejit keluar rel.

Sebagaimana realisme susastra Indonesia tahun 1950-1960-an, latar dipersiapkan lebih dahulu dengan terperinci. Pembaca dapat mengikuti panduan atas lingkungan cerita, seperti sawah dan ladang, sungai dengan tumbuhan bambu yang lebat, panas matahari, sisa ayam dan kambing berkeliaran, karena hampir semua hewan ternak sudah dipotong, serta rumah-rumah kampung dari arah stasiun menuju desa. Ya, istilah kampung dan desa digunakan bergantian untuk tempat yang sama.

Sedangkan cara mengambil alih apa yang dipikirkan orang ketiga misalnya, yakni semua peran, kadang mengingatkan kepada roman bertema mirip dan juga berlatar desa, Pulang, gubahan Toha Mohtar (1926-1993), yang untuk kali pertama terbit bersambung tahun 1951-1952 di majalah Ria.

Alur dalam kilas balik setelah pembukaan tadi, memperlihatkan dua bingkai cerita (yang tidak berarti cerita berbingkai): (1) bingkai luar, Rahman pergi empat tahun meninggalkan Dulgapar, ayahnya, dan waktu kembali sudah meninggal—kemungkinan akibat peledakan jembatan; (2) bingkai dalam, Bakri dan Kusnen bertugas meledakkan jembatan atas perintah Letnan Harun, menghadapi Dulgapar yang ikut membangun jembatan dan bermaksud menghalangi. Menurut Kusnen, Dulgapar itu pengkhianat.

Masih terdapat alur-bawahan (subplot), tempat putri Asad, sahabat Dulgapar, yang menjadi anggota palang merah, bermaksud menikah dengan Letnan Harun—dan Asad semula keberatan, karena menurutnya Letnan Harun menugaskan Kusnen untuk melenyapkan Dulgapar tua itu. Kusnen sendiri tewas karena terlalu dekat dengan medan pertempuran.

Namun jika alur adalah kerangka selembar daun, yang tentu penting adalah apa yang membuatnya hijau, seperti gambaran yang tidak mengurangi atau memperpanjang alur, tapi memberi bobot pada nuansa:

Ada juga beberapa kerbau merumput sekitar rel. Anak kecil bercelana kolor naik ke atas punggungnya dan membuat anyaman dari rumput. Anak itu membuat permainan wayang dari rumput.(Kolom 7 Bagian XX)

Begitu pula dengan penggambaran kuda-kuda yang berebut makanan dan menyemburkannya lagi, seorang perempuan meludahkan air sirih dari mulutnya, atau para penyerok batu bara pemberi tenaga lokomotif yang mengeluarkan asap menghitam, yang badannya lebih hitam dari batu bara; termasuk pemberitahuan bahwa para pemuda kampung pulang bukan hanya dari bertempur di Semarang seperti Rahman, melainkan juga dari Birma (Myanmar) dan Kaledonia. Ini melepaskannya dari keterbatasan konteks Ngawonggo, bahwa sengketa global menembus desa terpencil juga.

© 1966 M. JASS / DJIHAD – Remaster: ERWIN PRIMA ARYA

Roman pertama yang ditulis Kuntowijoyo menjelang usia 23 ini dapat dianggap sebagai realis, sekaligus historis, tetapi pemuda yang kelak melontarkan kredo “Maklumat Sastra Profetik” menjelang almarhum, berhasil menghindari sentimentalisme heroik, sehingga Kereta-Api yang Berangkat Pagi Hari tidak menjadi cerita yang mengisahkan ‘revolusi fisik’ secara sepihak. Selain adegan memasang kawat dinamit untuk meledakkan jembatan, berikut ledakannya, tiada adegan laga sepanjang roman ini, selain konflik pribadi para peran sendiri.

Dari dialog antarpenduduk dan para peran, maupun monolog naratornya, pembaca tidak mendapat oposisi biner hitam-putih seperti Belanda versus Indonesia sebagai representasi penjajah versus yang dijajah, melainkan bahwa perang tidak dapat memberi kebanggaan meski dimenangkan.

Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Dan ia merasa rendah: Di sini orang telah hidup kembali. Sebagai rakyat yang damai dan tak lagi punya bekas dari masa lama yang tenggelam. Sedang Rahman masih tercekam oleh kebanggaannya yang lama: Orang kampung itu sama sekali tak pernah ingat lagi apakah ada keluarganya yang hilang.(Kolom 7 Bagian XXIX)

Rahman merasa malu, bahkan rendah, melihat orang-orang kampung mampu menjadikan reruntuhan mental-fisik akibat perang menjadi tempat yang damai. Sejak awal prosesnya sebagai penulis, ternyata kecenderungan untuk menjadi transendental sudah menggejala pada Kuntowijoyo, dengan memandang materi gagasannya di atas persoalan kemanusiaan, menjadikannya spiritual.

Bagaimana dengan kereta api yang menjadi judul? Kiranya bahwa ada rel yang mentok di Ngawonggo, datang perginya kereta api dapat menjadi penanda bagi keluar masuknya pribadi dalam dimensi: berangkat pagi hari bermakna sebagai awal pengembaraan dalam pencarian arti, setiap kali menjadi manusia baru saat kembali. Mengapa tidak bukan?

Roman sebagai Artefak Material

Dengan tidak terbacanya sejumlah kata dan kalimat di berbagai tempat, karena rusak tak terbaca, seberapa sahihkah catatan saya itu? Walaupun sudah jelas teks Kuntowijoyo ini berformat susastra, kondisinya sebagai temuan dalam microfilm setara artefak dalam bidang ilmu arkeologi: yang tidak lengkap, yang rusak, yang cacat, bahkan cuma sebongkah batu bertulis, sepotong kayu berukir, pecahan genting atau retakan kendi, tetap sahih sebagai materi analisis, dengan hasil yang bisa saja maksimal—termasuk dari segi estetik, jika memang itu yang dicari.

Bukankah Durga Mahisashuramardini atawa Rara Jonggrang di Candi Prambanan dari abad ke-10, tetap dianggap cantik dan seronok, walau tampilannya sebagai arca berhidung dan berbibir cacat? Roman Kuntowijoyo yang bersambung 29 hari, kadang urut dan kadang meloncat itu, bahkan masih berakhir dengan tulisan: (Bersambung). Periset Nia Nur’aini yang melacak Harian Djihad pada hari-hari selanjutnya juga tidak menemukan lagi sambungannya. Jadi cerita bersambung itu memang sudah berakhir, tapi apakah sudah tamat? Inilah kalimat-kalimat terakhirnya:

Orang telah membuat atap di atas tembok yang masih dapat digunakan. Tinggal beberapa hal yang harus diselesaikan. Mengapur dinding, dan memasang pintu yang dulu adalah kayu.(Bersambung)(Kolom 8 Bagian XXIX)

Jika Bagian XXIX ini belum tamat, mungkinkah terjadi tanpa Kuntowijoyo memperjuangkan bagian selanjutnya agar tetap utuh dan sampai tamat? Tidak dapat diketahui apa yang terjadi pada 22 Agustus 1966 itu (atau 21 Agustus 1966 malam sebelum naik cetak). Apakah (Bersambung) itu seperti template yang lupa diganti (Tamat)? Apakah terjadi penghentian cerita bersambung ini secara paksa? (ya, kadang terjadi jika tema maupun cara bercerita tidak disukai Boss). Mungkinkah ini terhubungkan dengan fakta, bahwa meskipun selalu tersebut dalam biodata, cerita bersambung ini belum pernah terbit sebagai buku?

Pokok soalnya bisa dikembalikan kepada teks. Seperti masih bersambung, atau bisa juga tamat? Memang ada kesan belum tuntas, seperti ‘menggantung’, tetapi ini biasa untuk sebuah penutup terbuka (open ending ). Betapapun, sudah tidak ada yang perlu diselesaikan lagi dalam alur roman tersebut. Kalau masih harus ada sambungan, tampaknya hanya perlu satu bagian lagi, Bagian XXX. Itu pun cukup setengah bagian sahaja.

Kembali ke pertanyaan semula, mungkinkah dibaca bukan sebagai sesuatu yang utuh? Saya telah membuktikannya mungkin. Sahihkah dibaca, ditafsir, dibahas, dan dikaji, tanpa keutuhan? Menurut saya sahih, bukan sebagai gubahan susastra Indonesia modern yang utuh, melainkan setara artefak arkeologi, yang dalam hal ini menjadi artefak susastra Indonesia modern.

Sementara itu, ‘menyempurnakan’ gubahan Kuntowijoyo usia 23 ini, misalnya atas nama kenyamanan konsumen di pasar, berpeluang memancing perdebatan etis, bahkan meski jika ahli waris menyetujuinya dan secara hukum sah, karena yang akan terbaca adalah ‘Kuntowijoyo’ lain. Intervensi yang bisa dilakukan hanyalah koreksi ejaan, salah ketik, atau penyesuaian tanda baca; karena ‘aturan’ penulisan bahasa Indonesia pada 2023 tentu sudah lain dari 1966. Satu faktor lagi, kesalahan ketik penyalin dari naskah asli penggubah sebelum koran dicetak (dan pada 1966, kekeliruan penata aksara timah), juga sering berkontribusi—ini memang masalah jika naskah asli tidak terdokumentasi.

Memang kadang terbaca kasus yang ‘tidak terpecahkan’, seperti kata yang tidak bisa dimengerti pada kalimat sempurna. Untuk yang seperti itu, biarlah menjadi tugas pemeriksa selanjutnya.

Roman dalam Penegasan Filosofis

Keberadaan koran Djihad tidak boleh dilupakan. Inilah media yang menghadirkan Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari ke dalam dunia. Sekadar menengok, dapatlah dituliskan di sini data-datanya dalam masthead.

Sejauh terlacak, pengurus koran beralamat Kebon Sirih 39 (telpun 47723) di Jakarta ini susunannya berganti-ganti. Semula Pemimpin Redaksi Zubir Salam, dengan Dewan Redaksi Bachtiar Djamily dan H. Sofjan Noer pada awal terbitannya, Jumat 31 Desember 1965.

Enam bulan kemudian, sudah berubah menjadi Penasehat K.H. Roesli Abdul Wahid, Rusli Halil, Pemimpin Redaksi (Penanggungjawab I) Amir Hoesein Wahab, Penanggungjawab II Drs.H. Nurul Huda, Dewan Redaksi Mayor K.H.A. Sja’roni, Drs. Indra Sudibjo, Norma Amminudin J., Drs. Anwar Suleiman, S.A. Mahmoed, Asfyn Anwar (merangkap Sekretaris Redaksi), Ilustrator M. Adil Harun pada 30 Juni 1966. Seluruhnya berganti.

Nama Harian Djihad maupun penanda-penanda pada nama redaksi mengundang dugaan kepada haluan koran tersebut. Meskipun begitu, roman Kuntowijoyo jauh dari kesan mengarah haluan tertentu. Jika mau dianggap radikal, justru karena penegasan filosofis yang bisa ditarik dari sana: perang bukanlah soal benar dan salah, perang adalah kekalahan kemanusiaan.

Dalam konteks masa terbit, meski roman ini berkisah tentang situasi 1949, relevan pula sebagai tanggapan situasi penuh konflik 1965-1966.

SENO GUMIRA AJIDARMA,

Partikelir

Erwin Prima Arya

August 15, 2023 at 4:16 pm

Luar biasa…! Thank you kak.

eddie ss

August 15, 2023 at 6:39 pm

Analisa yg ringkas, namun mencerahkan.

anya

August 16, 2023 at 6:42 am

Apa pun yang sedang dibahas, saya selalu kagum dengan cara mas Seno bertutur, cara mas Seno merangkai bahasan . Terima Kasih banyak.

Rita Sri Hastuti

August 17, 2023 at 3:28 pm

Kereeen….terima kasih

Sigit Hardadi

August 18, 2023 at 4:10 pm

Luar biasa…

Nita

August 18, 2023 at 4:47 pm

Detail sekali analisanya. Kereen bro!

Thea

August 19, 2023 at 4:30 am

Dari dulu aku kagum dengan cara pandang/angle aneh mas Seno, menurutku, tidak seperti yang lain. Unik, dalam dan jesss gitu ? trimse ya mas…

Ulwan ihik3.com

August 21, 2023 at 2:55 am

Tulisan singkat tapi berisi banyak hal, termasuk metodologi ala cultural studies. Terima kasih pak Seno!