Kabar

Politik Deliberatif Lembaga Penyiaran Publik Televisi

Catatan: Bambang J. Prasetya

Industri Media Digital masa kini, setidaknya dapat dipahami sebagai sistem budaya komunikasi elektronik yang mengkonstruksi segala jenis dan bentuk realitas untuk menggiring pemirsa ke dalam alam imajinasinya yang asing. Meskipun kadang tampak seperti wajar dan alami namun faktanya adalah sebuah dunia fantasi dan ilusi. Sering disebut sebagai era ’yang nyata’ (the real) tengah direpresentasikan oleh substitusinya melalui penciptaan secara artifisial melalui teknologi. Realitas sesungguhnya hampir dianggap tidak ada lagi. Seluruh realitas sehari-hari diibaratkan sebagai kenyataan tanpa memiliki ranah tempat berpijak (simulakrum).

Sedemikian progresifnya Industri Media Digital (digital media internet dan televisi) hari ini, tanpa disadari tengah melakukan proses konstruksi melalui citraan yang ditampilkan. Realitas yang dilihat dan dialami saat berlangsung koneksi relasi adalah hasil dari berbagai konstruksi yang dibuat manusia. Secara tidak sadar penonton telah menjadi bagian dari semua komunikasi tersebut. Media penyiaran terutama Industri Media Digital (digital media internet dan televisi) sekarang, sedang menciptakan hiperrealitas dimana kenyataan yang sebenarnya larut dan tidak penting lagi. Tesis Jean Baudrillard tersebut seakan mengemukakan bahwa Medsos/Media On-line dan Televisi komersil kadang menyajikan gambar yang tidak ’berdasar’ karena lebih merupakan settingan dari realitas obyektif untuk mereproduksi makna baru. Maka sering disebut simulakra, realitas yang ada adalah realitas semu, realitas buatan, sebuah rekayasa realitas subyektif (hiperrealitas).

Jaring Laba-laba Media Sosial

Inilah yang disebut Baudrillard, sebagai the immediate, the unsignified atau simulacrum (jamak) atau simulacra yang secara terminologis berarti tiruan, imitasi, tidak nyata, bukan sesungguhnya. Secara perlahan tapi pasti, penonton dibuat terlena dengan segala kemudahan hidup serta berkecenderungan hedonis. Budaya konsumsi yang serba instan membuat lupa dan tenggelam dalam realitas semu. Dengan demikian Industri Media Digital dan televisi komersial seakan menjadi ruang penyemaian bagi kecenderungan hipersemiotika yang di dalamnya berbagai hyper-sign dikembangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya komoditi dan budaya konsumerisme dan materialisme.

Industri Media Digital (Digital media internet dan televisi) pada akhirnya menjadi sebuah sistem ekonomi yang di dalamnya terjadi eksplorasi secara ekstrim dari segala potensi libido sebagai komoditi dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan makimal (kapitalisasi libido-libidonomics). Karena libido menjadi komoditi, maka apa yang disebut sebagai degradasi moral menjadi tidak lagi penting. Dalam sistem ekonomi libido ini, ekspose aurat justru menjadi daya tarik tersendiri. Sebuah betis yang terbuka, payudara yang tersingkap, paha yang terekspos bukanlah degradasi moral, melainkan sebuah bentuk nilai jual. Demikian nilai-nilai dan moral sosial, berada diambang keleluasaan pemaknaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, pakar komunikasi Ashadi Siregar, juga menegaskan bahwa kehidupan publik -warga masyarakat- sering dilihat hanya dari dua ranah posisi konsumen, yaitu lingkup kekuasaan negara, dan objek pasar. Sebagai publik, kekuasaan merespon warga negara menjadi kebijakan dan pelayanan negara (Public Policy and Public Service). Sementara sebagai konsumen pasar, dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen. Pada posisi semacam itulah Televisi Publik dibutuhkan dan diharapkan tidak saja sebagai semata hiburan yang mengusung ideologi kapital. Tetapi menjadi sebuah media yang di-ideal-kan mampu melakukan fungsi Kebudayaan berbasis fakta dan prakarsa peran serta masyarakat dalam inter relasi humanitas.

Pendekatan yang selalu menganggap masyarakat tidak berdaya terhadap faktor informasi (karikative), perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih berempati. Dengan kata lain pola pendekatan partisipatoris terhadap persoalan masyarakat penting dikedapkan untuk menyatakan sebuah realitas citraan yang berakar pada kenyataan. Pengelolaan televisi publik tentu akan lebih bermanfaat dan berdayaguna bagi proses akselerasi pengembangan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang kompleks sekarang ini. Sebagaimana juga termafum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005. Namun kondisi ideal itu belum sepenuhnya bisa mewujud. Disisi lain di ranah ideologi Transparansi dan partisipatif dalam bidang komunikasi informasi dan perdagangan bebas, kehadiran negara sebagai lembaga kontrol justru dianggap sebagai penghambat. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, telah terdegradasi oleh hegemoni kapital (multinational corporations).

Meskipun disisi lain televisi komersial kemudian bersiasat dengan merepresentasikan dan berlindung dibalik masab pemikiran yang menyatakan: ”bahwa manusia tengah memasuki era dimana batas-batas budaya tidak lagi jelas (post-modernisme). Batas antara realitas (reality) dan citraan (image) juga semakin tipis. Dua hal penting yang diingatkan Baudrillard tentang Post-Modernisme adalah kepentingan dalam pemahaman dekonstruktif yang lebih menekankan pada penentangan segala bentuk otoritas, pengekangan, dan pembatasan agama, aturan, hukum. Sedangkan cara pandang konstruktif memberikan penghargaan secara positif terhadap keanekaragaman, dialog, heterogenitas, multikulturalisme dan pluralitas.

Penegasan itu dapat dipahami pada Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, yang menyatakan harapan bahwa pengelola televisi dapat memberikan penghargaan terhadap ruang publik (public sphere) semacam. Minimalnya dengan memberikan hak kepada penonton untuk memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express). Masyarakat penting ditempatkan sebagai warga negara (citizen) tanpa meninggalkan fungsi media sebagai identitas nasional (flag carrier). Dengan demikian masyarakat sebagai ’apresian’ dan ’aktor’ diberikan kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dan penonton aktif.

Reposisi Khalayak Penonton

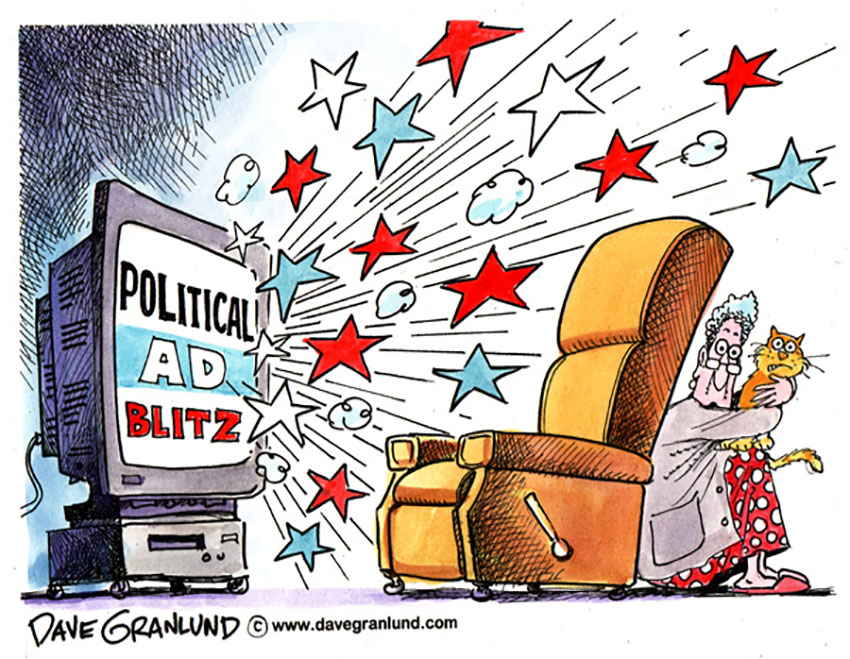

Masyarakat selama ini masih terasa menjadi ’penonton pasif’ (objek) yang aspirasi dan peran sertanya belum diakomodir secara proposional. Merubah posisi dan relasi masyarakat sebagai ’penonton pasif’ menjadi ’penonton aktif’ (subjek) adalah persoalan yang tidak mudah. Selama televisi bersikap eksklusif tanpa diberi frame perundang-undangan yang tegas, maka masyarakat yang lengah mengindentifikasikan dirinya terhadap mainstream televisi, akan terjerat dalam ’jaring laba-laba televisi’ (baca: Industri Digital Media Internet dan Televisi) Komersial) yang anonim itu. Sebuah gambaran lemahnya posisi masyarakat yang secara sosiologis dan kultural kehilangan karakter jatidirinya atau hak partisipasinya.

Persoalan ekonomi, sosial, politik dimasyarakat, harus disikapi dengan pendekatan budaya partisipatif yang mensyarakatkan dua hal: identifikasi peranserta serta iventarisasi kebutuhan masyarakat. Beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan peran televisi sebagai media budaya, dapat disebut: 1. Kurangnya program televisi mewakili realitas yang ada dalam ikut mengembangkan persoalan sosiokultural sekaligus melakukan wacana penyelesaian masalah (problems solving). Termasuk kurangnya fungsi edukasi acara televisi komersial/swasta, dikarenakan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. 2. Kurangnya SDM dan lembaga yang mau peduli untuk menciptakan program yang memiliki nilai pesan mewakili persoalan Kebudayaan. 3. Lemahnya kontrol kritis terhadap media, khususnya televisi swasta dari masyarakat penikmat (publik) dalam mengolah informasi. Terbukti sampai saat ini televisi komersial terus menaburkan mimpi lewat banyak programnya. Meskipun secara institusional ketiga peran tersebut telah diwakilkan KPI-KPID, namun itupun akan dirasa kurang tanpa partisipasi peran serta dan sikap kritis khalayak warga masyarakat.

Pada ’ketidak berdayaan’ masyarakat semacam, selayaknya Lembaga Penyiaran Publik Televisi memilih posisi strategis untuk menebar kembali masyarakat pemirsa sebagai subjek dan aktor dari proses pelayanan publik dibidang media informasi. Tentu prasyaratnya bukanlah segampang membalik tangan. Dibutuhkan internalisasi nilai untuk menjangkau eksternalisasi. Diharapkan kesadaran berbagai fungsi pembangunan akan menambah dinamika model pendekatan budaya partisipatif semacam. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang legitimitasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara. Pandangan Jurgen Habermas (1992), mengenai Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik, mendeskripsikan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara (seperti parlemen), tapi juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan.

Agenda semacam juga diharapkan akan berdampak pada: 1. Pendidikan agar masyarakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekitar lingkungan dirinya dengan mengacu pada kearifan budaya dalam perspektif pembangunan bangsa. 2. Keterlibatan masyarakat pada pembangunan secara partisipatif sebagai wujud dari akses control masyarakat (Akuntabilitas Publik) dan implementasi kebijakan pembangunan. 3. Peran nyata karya kebudayaan dalam fungsi sosial masyarakat. Ketika televisi mampu hadir menjadi fasilitator pembangunan, secara berkelanjutan, diharapkan masyarakat akan memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil. Masyarakat dalam hal ini selaku penyandang masalah atau aktor penerima manfaat, pastilah menjadi kontributor utama bagi negara dan televisi dalam melaksanakan fungsi perannya sebagai mediator pelayanan publik dalam menjalankan maruah misi sucinya (sacred mission).

Lembaga Penyiaran Publik agaknya menjadi penting sebagai pembuka arah pandang (world view), bagaimana nilai-nilai keutamaan kehidupan dirumuskan dan dibangun secara seksama. Pun demikian, media menjadi sarana penetrasinya sesuai capaian yang diharapkan. Sebuah tayangan memang bukan semata hiburan sesaat jika ditilik dari sudut pandang kebudayaan (cultural studies), –setidaknya menurut pandangan pribadi– dipastikan tontonan-tayangan media akan mampu menyelundupkan berbagai gagasan spirit-spiritual sampai ke ruang-ruang afeksi dan mendorong daya hidup penikmatnya. Betapun itu membutuhkan energi komitmen dan siasat atau strategi Kebudayaan. Sebagaimana dicirikan media Televisi Publik yang BERAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagaimana asas Core Values dijadikan arah perubahan peradaban yang sudah teragendakan Reformasi Birokrasi. Keniscayaan era disruptif tengah menciptakan budaya baru, Zaman Digitalisasi, yang akan menuntut semua lini untuk berpikir ulang, tentang bagaimana jangka panjang (long term) dan berkelanjutan (sustainable) harus lebih dipersiapkan sejak hari ini, meski perihal tersebut bukannya mudah? ***

*) Drs. Bambang Jaka Prasetya, MAP, Pemerhati Budaya dan Praktisi Televisi Media Seni Publik