Buku & Sastra

Cerita dari Dua Subuh

SENO GUMIRA AJIDARMA

Dua cerita berjudul dan bertema sama, dalam jarak 67 tahun, di Indonesia dan Turki, yang menunjukkan betapa ancaman degradasi kemanusiaan tak pernah berkurang.

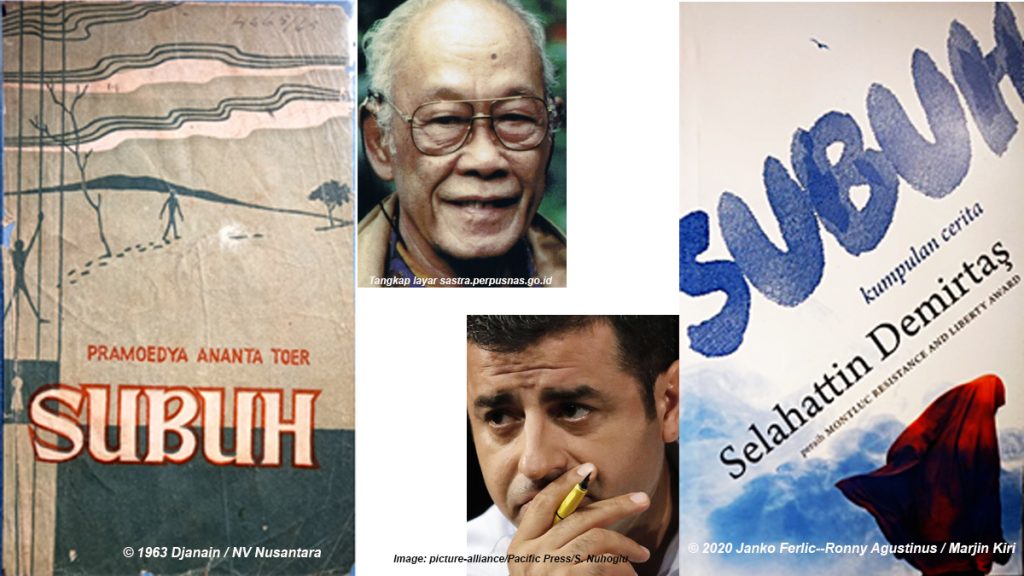

Keduanya berjudul Subuh, keduanya kumpulan cerita, dan keduanya ditulis oleh pengarang yang berurusan dengan penjara—yang membedakan adalah masa penerbitannya. Subuh yang ditulis Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) terbit tahun 1950, ketika pengarang Selahattin Demirtaş baru akan lahir 23 tahun kemudian pada 1973.

Pram sudah meninggal, ketika buku Demirtaş terbit pada 2017 di Turki. Setahun sebelumnya, jaksa menuntut hukuman penjara 183 tahun bagi Demirtaş, sebagai aktivis partai kiri pro-Kurdi, Partai Demokratik Rakyat (HDP). Saat buku masing-masing terbit, Pram berusia 25 tahun, sedangkan Demirtaş berusia 44. Namun yang menjadi pertanyaan, jika keduanya sama-sama berjudul Subuh, apakah konstruksi sosial politiknya juga serupa?

Dalam buku Pram, dari tiga cerita yang termuat, tidak terdapat cerita yang berjudul “Subuh”, artinya Subuh merupakan penamaan metaforik yang merangkum totalitas maknanya. Dalam buku Demirtaş, dari 12 cerita, terdapat yang berjudul “Seher”, nama peran di dalam ceritanya, yang artinya juga ‘subuh’. Apabila judul cerita itulah yang menjadi judul buku, bisa diandaikan terdapat fungsi yang sama, bahwa judul itu juga mewakili keseluruhannya.

Subuh di Turki

Dalam terjemahan langsung dari bahasa Turki oleh Mehmet Hassan (jadi bukan via bahasa Inggris, seperti sering terjadi), penyunting (nn) menyampaikan pernyataan Demirtaş: “Subuh menandai momen pertama munculnya cahaya dari kegelapan. Subuh melambangkan harapan, yang selalu memperbarui diri setiap hari. Kegelapan mengira dirinya abadi, dan persis saat ia percaya dirinya telah mengalahkan terang, subuh memberinya pukulan pertama.” (h. 7).

Apakah segenap 12 cerita Demirtaş konsisten dengan makna subuh yang seperti itu?

Di antara yang perlu disebut tentu “Seher”, representasi paling getir dari kegelapan: berkisah tentang perempuan yang diperkosa, lantas dianggap menodai kehormatan keluarga, sampai terpaksa dibunuh oleh adik laki-lakinya yang siap dipenjara. Ayahnya sendiri ikhlas putrinya dibunuh, hanya peran ibu yang membelanya, tapi dikatakan bahwa kehormatan laki-laki (sanggup menghukum mati) adalah kehormatan keluarga.

Penanda cahaya sebagai lawan kegelapan yang terkuat adalah “Sesunyi Sejarah”: sepasang suami-istri sukses yang merasa berkurang kemanusiaannya, tercerahkan dan dapat menghargai kembali kehidupan sejak diilhami dua buku dari penulis yang sama. Kedua buku itu adalah pemikiran seorang penulis baru, yang ternyata adalah nama samaran ayah terabaikan dari tokoh istri. Namun kenyataan ini baru mereka ketahui setelah ayahnya meninggal.

Kisah-kisah lain hampir semuanya terhubungkan dengan penjara, dalam pengertian sel terali besi, maupun bahwa kehidupan di dunia ini sendiri adalah penjara.

Dalam penjara dunia, juga terjadi tarik-menarik antara kegelapan dan cahaya. Cerita orang bermaksud bunuh diri tapi tidak jadi, lantas tetap terbunuh karena cinta. Orang sial yang terjebak demonstrasi, diadili dan dipenjara sebagai pengacau. Burung gereja betina yang bertarung melawan empat “burung negara” jantan, demi menjaga telurnya di tepi atap penjara. Cinta kandas buruh bawah umur, yang dieksploitasi untuk membangun penjara. Surat untuk penyensor surat di penjara tentang seorang sahabat yang bunuh diri. Kisah pengungsi dari desa yang belum pernah melihat laut, lantas tenggelam di laut.

Cerita “Hidangan Aleppo”, yang memadu riwayat kuliner Aleppo dan angka jumlah korban, penuh dengan ironi: … bom yang meledak di Aleppo siang hari tampaknya tidak memiliki efek yang sama kepada orang Australia yang berkumpul makan malam di restoran Sydney (h. 65).

Demirtaş bercerita dalam berbagai sudut pandang dan gaya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ada yang realis, ada yang liris. Namun semuanya disatukan oleh semangat pelaporan: bahwa orang-orang ditindas, maupun menindas dirinya sendiri melalui kehidupan yang dibangun. Sebagai pengarang yang dipenjarakan karena pendirian politik, Demirtaş tidak seperti mengecam dan menyerang, melainkan sekadar memperlihatkan yang selama ini tersembunyi.

Subuh di Indonesia

Pram ditahan oleh marinir Belanda ketika membawa pamflet-pamflet perlawanan untuk disebarkan, pada 23 Juli 1947, dua hari setelah Agresi Militer I. Disiksa oleh satu peleton marinir, ditahan di tangsi marinir Gunungsahari, dan tangsi polisi Jagamonyet, akhirnya masuk penjara Bukit Duri dan Pulau Edam (Damar). Baru pada Desember 1949, bersama kelompok tahanan terakhir Pram dibebaskan. Itulah pengalaman penjaranya yang pertama (Teeuw, 1997: 23).

Tentang tiga cerita dalam Subuh, “Blora” ditulis antara 1947-1949, diselundupkan keluar oleh G. J. Resink; “Jalan Kurantil No. 28”, tidak pernah dipublikasikan sebelum dibukukan, ditulis semasa dengan novel Keluarga Gerilya yang terbit pada 1950; sedangkan “Dendam”, berlatar bulan November 1945, ketika konsekuensi perubahan mendadak akibat kemerdekaan RI, disaksikan narator (ibid., 25, 89, 112, 137, 398).

Ketiadaan disclaimer makna ‘subuh’, dan tiada cerita berjudul Subuh, membuat maknanya harus ditarik dari ketiga cerita dalam kumpulan Subuh itu. Mengikuti urutan dalam buku, “Blora” adalah cerita tentang lamunan seseorang di dalam penjara, jika dibebaskan dan pulang ke kampungnya di Blora, dan menemukan bahwa situasi konflik membuatnya terpaksa membunuh adik sendiri, atas perintah adik tertua. Di sini, ‘hanya mimpi’ tidak menyelamatkan tragedi manusia.

“Jalan Kurantil No. 28” adalah cerita tentang seorang pejuang dalam revolusi, yang ketika dibebaskan dari penjara, dan pulang ke bekas tempat rumahnya, mendapati seorang kawan telah menikahi mantan istrinya dan tinggal di situ pula. Dalam dialog ketiganya, disebut anak yang dilahirkan tak jelas anak siapa di antara mereka berdua—dan sejumlah ungkapan lagi, untuk memperlihatkan kenyataan hidup pahit. Cerita diakhiri meloncatnya peran yang baru bebas itu ke sungai untuk bunuh diri.

Cerita ketiga, “Dendam”, merupakan pandangan kritis terhadap revolusi, ketika seorang bersorban yang disebut menjadi mata-mata Inggris, disiksa massa pada November 1945. Terdapat sensasi bahwa dia kebal, meski akhirnya tembus juga, setelah laporan pandangan mata panjang yang mengerikan.

Orang pertama yang bercerita adalah prajurit rekrut tanpa pangkat, dalam perjalanan menuju ke stasiun, untuk berangkat ke garis depan: Sekali ini pergi jualah aku—pergi untuk dibunuh, pergi untuk membunuh. Badanku bergemam sebentar. Seperempat jam kemudian barisan berangkat. Dan pembunuhan berjalan terus (h. 83).

Jadi apakah makna ‘subuh’ berdasarkan ketiga cerita ini? Secara konkret, ketiganya merujuk masa awal republik, yang biasa disebut masa ‘revolusi’, tetapi yang lebih sering ditafsir sebagai perjuangan bersenjata, daripada perubahan dalam waktu singkat. Padahal yang terakhir ini buntut-kebudayaannya panjang.

Dimulai dari pendudukan Jepang yang mengubah total tapi penuh tekanan, datangnya Belanda-Inggris sebagai musuh bersama, ternyata tidak membuat kebebasan memberi pilihan yang sama demi kepentingan bersama pula. Jalan panjang demokrasi dimulai dengan tumpahnya darah, dalam konflik di antara bangsa sendiri. Itulah, antara lain, yang dapat ditafsir sebagai makna ‘subuh’ dalam Subuh (1950).

Pengarang dan Penjara

Terbit tahun 1950, dan Pramoedya menulisnya dalam penjara tahun 1947-1949, membuat kedua Subuh ini berpadan, karena Demirtaş masuk penjara tahun 2016, dan kumpulan ceritanya terbit pada 2017. Kesepadanan ini berlaku pula pada pendekatan pandangan mata dan pelaporan, yang berkompensasi kepada terdapatnya faktor aktual (semasa terbitnya) dan faktual (untuk selamanya) dalam susastra kedua Subuh.

Dari tahun 1950 sampai 2017 terdapat jarak 67 tahun. Secara umum, dari dulu sampai hari ini, yang berlangsung di Indonesia terjadi pula di Turki: ancaman degradasi kemanusiaan tidak pernah berkurang, sampai kepada taraf yang paling akut (baca: pembunuhan), meski selalu dilawan.

Kedua Subuh ini juga mengungkap keberadaan manusia-pengarang: pengarang yang baik, artinya berbakat sekaligus bernyali, kalau masuk penjara akan menghasilkan gubahan yang juga baik, jika bukan terbaik. Namun ini tidak berarti bahwa demi peningkatan mutu susastra, para pengarang sebaiknya dipenjarakan.

SENO GUMIRA AJIDARMA

Partikelir