Kolom

Lima Langkah Arif Jinakkan Hoaks

Oleh Ahmad Fachrudin, Akademisi dan Penggiat Literasi Media

Jangan ditanya berapa banyak negeri Indonesia memiliki nilai luhur yang disebut kearifan lokal. Ingat, bangsa kita memiliki 1.340 suku bangsa (BPS 2010) dan 652 bahasa (Kemendikbud). Telah lama, nilai-nilai kearifan lokal itu menyangga tata kehidupan masyarakatnya.

Secara terminologis, menurut Sony A. Kerap dalam buku “Etika Lingkungan” (2002), kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Edi Sedyawati (2006:381), kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika.

Suswandari (2017:37) berpendapat, kearifan lokal mempunyai fungsi: 1). Penanda identitas komunitas, 2). Elemen perekat lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan, 3). Tidak bersifat memaksa tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat sebagai data ikat yang lebih mengena, 4). Memberikan warna kebersamaan bagi seluruh komunitas, 5). Menambah pola pikir dan hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, dan 6). Pendorong terbangunnya kebersamaan.

Ikhtiar melakukan revitalisasi kearifan lokal bukan hanya karena kita kaya dengan warisan nilai-nilai luhur tersebut, melainkan juga mempunyai landasan hukum kuat, yakni: UUD 1945 Pasal 32 ayat 1: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Secara khusus, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 poin 30 menyatakan, kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan Lokal

Sejatinya, nilai-nilai kearifan lokal tersebar di seluruh dunia. Di Afrika Selatan, kearifan lokal disebut Ubuntu, di Korea Selatan Cheong, di Jepang Hansei (Ichsan Malik:2017:169-170), dan lain-lain.

Nah, dalam keseharian, kearifan lokal terlihat di sekeliling kita. Sebagaimana diteliti Amirulloh Syarbini dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang “Kearifan Lokal Baduy Banten” (Jurnal Refleksi Volume 14, Nomor 1, April 2015) yang mengandung nilai-nilai kejujuran. Bagi masyarakat Baduy, kejujuran adalah harga diri. Bahkan kejujuran dijadikan persyaratan khusus masyarakat Baduy untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada filsafat dan pepatah Suku Baduy berikut:

“Jadi pamimpin mah ulah nyaur teu diukur, ulah nyabla teu diungang, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek, nu enya dienyakeun, nu ulah diulahkeun, ulah gorok ulah linyok. Tapi jadi pamimpin kudu landung tali ayunan, kudu laer tali aisan, kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, kudu nganter kanu sieun, ngoboran kanu poekeun.”

Artinya, jadi pemimpin itu jangan berbicara tidak terukur, jangan bicara tanpa dipikir terlebih dahulu, jangan berkata seenaknya, yang benar katakan benar, yang dilarang katakan dilarang, jangan menipu dan jangan bohong, tapi jadi pemimpin harus bijaksana memutuskan, harus memiliki sifat toleran, harus menolong kepada yang membutuhkan, memberi kepada yang kesusahan, harus memandu kepada yang ketakutan, dan menerangi kepada yang kebingungan (kegelapan).”

Betawi (penduduk asli Jakarta) juga punya nilai kearifan lokal. Banyak pribahasa Betawi mengandung muatan kearifan lokal. Misalnya “kebakaran jauh kelihatan asep, kebakaran ati orang enggak tahu”. Yang artinya kurang lebih menjelaskan isi hati seseorang tidak dapat diperkirakan karena tidak terlihat. Digunakan dalam konteks interaksi masyarakat. Nilai yang terkandung: maksud dan hati seseorang apakah baik atau jelek sukar diperkirakan. Juga mengandung arti jangan suka berburuk sangka. (Suswandari:2017:127).

Di Sulawesi Utara ada kredo “Torang Samua Basudara”. Kredo ini adalah pengakuan kolektif, bahwa perbedaan adalah anugerah yang melekat dalam kehidupan. Di Maluku terkenal dengan pela gandong. Kredo ini merupakan sebutan kepada dua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela gandong merupakan intisari “Pela” dan “Gandong”. Pela adalah ikatan persatuan sedangkan gandong berarti saudara. Jadi pela gandong suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara.

Sementara di Sulawesi Tenggara, tepatnya suku Tolaki memiliki budaya Kohanau (malu) dan Merou (budaya sopan), “inae merou nggoieto ano dodio toonu merou ihanuno” yang artinya: barang siapa bersikap sopan kepada orang lain akan bersikap santun pula kepadanya. Di lingkungan suku Dayak terpatri salam khas yakni: Adil Ka’Talino (adil terhadap sesama manusia), Bacuramin Ka’Suraga (berpandangan hidup kepada surga), dan Basengat Ka’Jubata (selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi hidup). Nilai-nilai luhur serupa juga banyak kita temukan di berbagai daerah di Indonesia.

Disrupsi Informasi

Dewasa ini kita hidup di era disrupsi informasi. Era ini ditandai terjadinya pergeseran aktivitas dari dunia nyata ke dunia maya (virtual). Dunia virtual terkadang diidentikkan dengan era digital karena berbasis teknologi internet. Data yang dihimpun We Are Social pada 2018 menunjukkan, lebih separuh populasi di bumi menggunakan internet. Jumlah totalnya mencapai empat miliar.

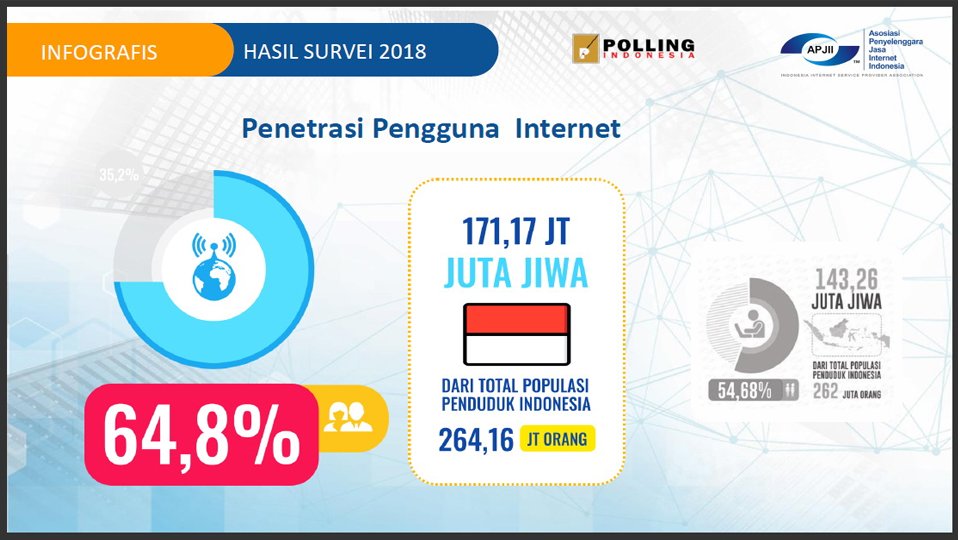

Di Indonesia, berdasar data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada 2018 ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet dari total populasi 264 juta jiwa. Kemajuan teknologi internet telah mengakibatkan berkembangnya penggunaan gadget/daring dengan media baru (new media), khususnya melalui media sosial (Medsos).

Hal ini dibuktikan dengan riset terakhir Pew Research yang mengungkapkan, satu dari lima orang dewasa Amerika Serikat (AS), sering mendapatkan informasi dari Medsos ketimbang media cetak. Penurunan penggunaan media cetak sebagai sumber berita disebabkan semakin berkurangnya sirkulasi media cetak dan adanya peningkatan pengguna Medsos.

Trend serupa terjadi di Indonesia. Survei Nielsen Consumer & Media View hingga triwulan ketiga 2017 menyebutkan, saat ini pembaca media digital lebih banyak ketimbang pembaca media cetak. Jumlah pembeli koran terus merosot dalam empat tahun terakhir karena masyarakat beranggapan informasi seharusnya bisa didapat secara gratis. Pada 2017, tingkat pembelian koran secara personal hanya 20%, menurun dibandingkan 2013 yang 28%.

Tidak mengherankan manakala Philip Mayer, profesor emeritus University of Carolina, AS dalam bukunya “The Vanining Newspaper” (2004) memprediksi koran akan mati pada tahun 2043. Prediksi Philip Meyer sangat berpeluang terjadi mengingat trend pengguna Medsos di Indonesia kini menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil.

Sebuah fenomena nyata yang menurut pakar komunikasi Sony Subrata, ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, medsos mempersatukan teman yang terpisah, mengumpulkan keluarga yang berbeda lokasi dan memperkenalkan teman-teman baru, mempersatukan cinta NKRI dan membuat kita makin menghayati Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, bisa dijadikan senjata untuk memecah-belah bangsa.

Dalam konteks global, sebagaimana dirilis The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation yang ditulis Samantha Bradshaw, University of Oxford dan Philip N. Howard, University of Oxford yang meneliti manipulasi dan disinformasi di Medsos, pada 26 negara rezim di 70 negara yang diriset, Medsos digunakan sebagai alat kontrol informasi dalam tiga perbedaan cara: (1) untuk menekan hak asasi manusia, (2) mendiskreditkan lawan politik, dan (3) tenggelam perbedaan pendapat. Menariknya, Indonesia tidak masuk ke dalam 26 negara itu.

Darurat Hoaks

Salah satu dampak negatif dari disrupsi informasi adalah berkembanya beragam informasi hoaks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hoaks sebagai ‘berita bohong’. Bentuknya antara lain (1) fake news atau penyebaran informasi bohong secara sengaja untuk menipu orang. (2) judul berita tidak sesuai isi berita, (3) berita benar (bukan hoaks) namun sudah out of context dari sisi orientasi, perilaku sumber berita dan waktunya, dan (4) sumber informasi dan informasinya mengandung kebenaran namun diberitakan secara tidak utuh, sudah ‘dipelintir’ atau ‘digoreng’.

Indonesia masuk kategori negara darurat hoaks. Konstatasi ini mengacu data Dewan Pers yang menyebutkan, ada sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak sampai 300. Artinya terdapat puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu (hoaks) di internet.

Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menegaskan, kini ada sekitar 800.000 situs terindikasi sebagai penyebar hoaks. Dari jumlah tersebut, hoaks dominan terkait isu sosial politik. Jumlahnya sekitar 91,8 persen. Hoaks lain tentang SARA, kesehatan, makanan dan minuman, penipuan keuangan, Iptek, berita duka, candaan, bencana alam, dan lalu lintas.

Mekanisme penyebarannya, menurut lembaga pemantau percakapan di Medsos, PoliticaWave, biasanya berawal dari grup percakapan di Medsos, seperti WhatsApp dan Facebook. Pencipta hoaks sengaja membagikan informasi manipulatif itu ke platform Medsos milik kelompok relawan, terutama Twitter, agar daya ledaknya lebih besar dan menjadi viral.

Merajalelanya hoaks berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Survei Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL) menyebutkan, 98.7 persen menganggap hoaks mengganggu kerukunan masyarakat, 96.8 persen menganggap mampu menghambat pembangunan, 84.5 persen menganggap mengganggu kehidupan mereka. Adapun media menjadi penyebar hoaks masih didominasi Medsos sebesar 92.40 persen, 34.9 persen dari media daring, dan 8,7 persen dari media televisi (tekno.liputan6.com).

Contoh teranyar hoaks unggahan di Medsos twitter Veronika Koman pada 18 Agustus 2019 sehingga memantik kerusuhan warga Papua di Surabaya Jawa Timur; dan Jayapura, Papua. Contoh lain, unggahan narasi dan foto yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sambil meneteskan air mata ketika meninjau langsung lokasi Karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru. Faktanya unggahan foto presiden tersebut telah melalui proses digital editing. Sehingga terlihat meneteskan air mata. Foto asli yang didapatkan dari akun Medsos Kementerian Sekretariat Negara RI tidak terdapat tetesan air mata pada wajah Presiden Joko Widodo. (www.kominfo.go.id)

Meski sudah cukup banyak pelaku dan penyebar hoaks dijerat hukum melalui UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tak urung hoaks masih sering terjadi. Hal ini kata guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, Deddy Mulyana, karena karakter asli masyarakat tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Faktor lain dengan meminjam analisis Ichsan Malik disebabkan prasangka rasial, agama, jenis kelamin, sosial politik dan sebagainya. Sedangkan substansi dari prasangka itu bervariasi lima macam: ketidakadilan, dukungan institusional, perasaan sebagai anggota kelompok, konformitas, dan konflik antar kelompok. (2017:34).

Revitalisasi dan Reaktualisasi

Pemerintah, kepolisian, Dewan Pers, Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan sebagainya, sudah berusaha keras mengatasi problem hoaks, mulai pencegahan hingga penindakan. Sebegitu jauh, hoaks masih juga marak. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kreasi, inovasi, dan terobosan guna mengatasi hoaks dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal.

Ada pendapat, pendekatan budaya guna mengatasi konflik dalam kasus hoaks, mengandung kelemahan. Kelemahan itu, kata Alpha Amirrachman (2007:10), karena pendekatan budaya bagi sebagian sarjana kurang memadai untuk menjelaskan akar konflik. Namun sebagian sarjana lain menganggap dimensi budaya tetap penting, mengingat tidak semua penerapan mekanisme di wilayah-wilayah konflik berhasil secara langgeng menciptakan perdamaian antarpara pihak yang bertikai.

Karenanya, perlu lima langkah meredam hoaks dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal. Pertama, menghimpun berbagai kalangan yang memiliki otoritas, kompetensi, dan peduli guna mengatasi problem hoaks berbasis kearifan lokal. Kedua, melakukan rekonstruksi, dan kompilasi nilai-nilai kearifan lokal dikaitkan dengan isu atau problem hoaks. Ketiga, melakukan revitalisasi dan reaktualisasi kearifan lokal guna menjawab problem hoaks. Keempat, merumuskan agenda, gerakan dan aksi bersama guna mengatasi problem hoaks berbasis kearifan lokal. Kelima, mengadopsi teknologi digital, khususnya media baru secara kreatif dan inovatif guna menjinakkan problem hoaks di era disrupsi informasi. (*)