Feature

Peter Rohi hingga Memori Kelimutu

Jayakarta News – Tidak ada perasaan kaget demi mendengar berita wafatnya jurnalis senior Peter A. Rohi pagi tadi (10/6/2020) di Surabaya. Sudah beberapa waktu, Peter memilih pulang ke Surabaya dan “menghayati” sakitnya di sana. Sebelumnya, Peter masih banyak beraktivitas di Ibukota, dan pulang ke Rangkasbitung, Banten.

Yang membuat hati ini seperti tercabik-cabik adalah rasa sesal karena belum sempat berkunjung ke kediamannya di Kampung Malang, Surabaya. Mengenang perkenalan pertama dengannya 32 tahun lalu (1988) di Harian Jayakarta Jl. Otista III Jakarta Timur, sungguh bukan waktu yang singkat.

Dalam kurun tiga dasawarsa, ada begitu banyak persinggungan dengannya. Di antara sekian banyak minat yang ditekuni Peter Rohi, saya hanya intens di dua bidang saja: Jurnalistik dan Bung Karno.

Mendadak saya ingat kejadian tahun 2010. Saat itu, saya berada Malang untuk dua hari. Saya pun sempatkan ke kota Blitar untuk ziarah ke makam Bung Karno. Jarak kota Malang ke kota Blitar hanya 76 km, jadi bisa ditempuh dalam waktu sekitar dua jam saja.

Belum lima menit meninggalkan komplek pemakaman Bung Karno di Blitar, telepon bergetar… Peter A. Rohi di ujung telepon sana. Peter berkata, “Ada dua buku yang saya mau berikan ke mas Roso…. Jangan sekali-kali menulis skenario film Bung Karno sebelum baca kedua buku ini,” ujar Peter.

Beberapa waktu sebelumnya saya memang mengabarkan, ihwal permintaan sebuah PH untuk menuliskan scipt tentang Bung Karno. Saya pun melibatkan Peter. Begitulah, kami bikin janji temu keesokan harinya. Peter meluncur dari Surabaya ke Malang.

Selepas makan siang… Peter, mantan marinir, jurnalis senior, seniman, sekaligus sastrawan ini tampak memasuki halaman hotel. Rambutnya masih gondrong diikat. Ia mencangklong ransel…. “Harta karunku datang,” gumamku menyambut Peter.

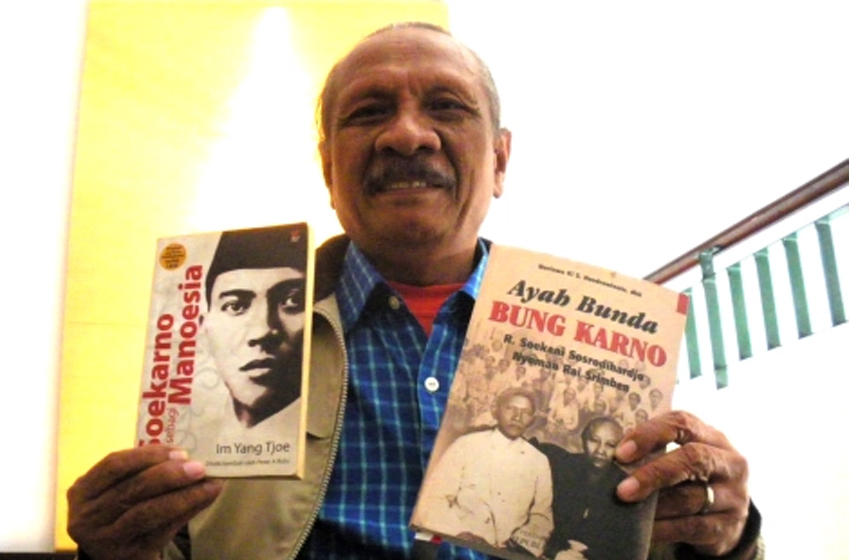

Berbicaralah kami ngalor-ngidul seputar Bung Karno, seputar Soekarno Institut yang dia kelola, seputar ini dan itu…. sangat mengasyikkan. Tibalah gilirannya membuka ransel dan mengeluarkan dua buku yang ia janjikan…. Yang satu berjudul “Soekarno sebagi Manoesia” tulisan Im Yang Tjoe.

Sebuah buku biografi pertama Bung Karno yang ditulis oleh penulis Tionghoa tahun 30-an, dan diterbitkan di Solo. Buku itu mengupas masa kecil Bung Karno. Meski ditulis tahun 1933, tetapi sang penulis sudah meramalkan dalam bukunya, bahwa Sukarno akan menjadi orang besar.

Rupanya, Peter A. Rohi sempat menulis ulang buku itu. Luar biasa… tidak henti-henti saya mengucap kata “luar biasa”… dengan senangnya.

Sedangkan buku kedua ia berikan untukku berjudul “Ayah Bunda Bung Karno”, tulisan Nuriswa Ki S. Hendrowinoto, dkk. Inilah buku paling lengkap yang menguak biogradi R. Soekeni Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, orangtua Bung Karno. Ditulis oleh seorang peneliti, melalui riset panjang dan mendalam.

Fikiran Ra’jat

Bukan hanya itu. Suat hari Peter juga memberu bundel “Fikiran Ra’jat”. Tent seperti mendapat limpahan harta karun rasanya. Inilah media massa yang diterbitkan oleh tangan Sukarno tahun 1932, sebagai salah satu bentuk aksi menentang penjajah.

Ukurannya selebar buku tulis. Kualitas cetak, menunjukkan kemampuan cetak terbaik pada zamannya. Perwajahannya biasa-biasa untuk ukuran sekarang. Meski begitu, kehadiran “Fikiran Ra’jat” senantiasa dinanti-nanti tokoh-tokoh pergerakan di seluruh penjuru Tanah Air.

Bukan hanya itu, media ini juga menjadi salah satu media yang dikontrol sangat ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Bung Karno sebagai ketua sidang redaksi, beberapa kali mendapat teguran akibat sajian “Fikiran Ra’jat” yang terang-terangan menentang praktik imperialisme (penjajahan) di bumi Indonesia.

Bukan hanya itu, “Fikiran Ra’jat” juga sempat diberangus oleh tangan bengis kolonialis. Yang hebat, menurut saya pribadi adalah, pada kesempatan terbit selanjutnya, Bung Karno terang-terangan menghujat aksi pemberangusan atas media yang dipimpinnya. Ia menyuarakan suara getir sebagai bangsa terjajah. Bung Karno menggerutu, ketika satu-satunya kebebasan (berbicara) pun dibungkam. Nyaris tidak ada lagi kebebasan yang tersisa sebagai bangsa yang terjajah.

Menyimak edisi demi edisi, “Fikiran Ra’jat” sungguh majalah yang sangat berbobot. Terbit mingguan dengan artikel-artikel yang luar biasa. Selain Bung Karno, tidak sedikit tokoh-tokoh pergerakan pada zaman itu, menyumbangkan tulisan. Sebagai media pergerakan, redaksi juga melayani tanya-jawab seputar politik.

Sebulan di Ende

Beruntung, saya selalu dipertemukan dengan Peter dalam momen-momen berkualitas. Termasuk ketika Tuhan mempertemukan kami di satu proyek, produksi film “Ketika Bung di Ende” (Cakrisma – 2013). Kami diminta menjadi konsultan skenario bersama Tito Asmarahadi. Sekitar satu bulan kami mengikuti kegiatan syuting di Ende, Flores.

Sejak kami transit di Kupang, Peter antusias mengisahkan tempat-tempat bersejarah di ibukota Provinsi NTT itu. Salah satunya adalah Tugu HAM yang dibangun sebelum PBB mendeklarasikan tentang human right. Tugu yang dikenal pula sebagai Tugu Pancasila itu, selalu menjadi tujuan Bung Karno kalau berkunjung ke sana.

“Dengan kendaraan amphibi, Bung Karno mendarat di teluk itu, lalu berjalan ke tugu ini,” kata Peter sambil menunjuk ke sebuah teluk tak jauh dari lokasi tugu bersejarah itu.

Begitu juga selama di Ende. Di luar lokasi syuting dan tempat penginapan, kami menjadikan situs rumah peninggalan Bung Karno di Ende sebagai base camp. Kami senang berlama-lama di sana. Di halaman belakang, sambil duduk di lantai dan berkisah tentang sejarah.

Jika haus, kami tinggal menimba air dari sumur dan meminumnya langsung. Kegiatan yang konon sering dilakukan Bung Karno tahun 30-an saat empat tahun hidup sebagai seorang interniran. Ia bahkan mengajak napak tilas ke pohon sukun tempat Bung Karno menggali Pancasila. Juga menapak tilas pantai Ende, tempat Bung Karno berdialog dengan nelayan.

Ketika suatu hari syuting dilakukan di Danau Kelimutu, Peter turut serta. Padahal, dokter sangat tidak merekomendasikan untuk aktivitas berat. Sebab, untuk menuju Danau Kelimutu, ada jalan mendaki yang harus ditapak. Saya sempat menawarkan diri untuk menemaninya di bawah. “Tidak, mas Roso harus melihat Danau Kelimutu. Bung Karno dulu sering ke sini. Ayo, pelan-pelan saya ikut naik,” Peter mamaksakan diri naik.

Kami jalan pelan. Apalagi saat menaiki tangga-tangga jalan yang menanjak. Tiba di satu titik, Peter menunjuk satu tebing. Tidak terlalu terjal. Ia meminta saya memangkas jalan dengan cara mendaki tebing yang tidak terlalu terjal.

Saya naik tebing itu. Tidak mudah, tetapi juga tidak harus bersusah-payah. Benar saja. Tiba di puncak tebing, mata bisa langsung menyapu danau tiga warna yang sangat indah.

Saya hendak turun kembali menemani Peter. Tetapi dia sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Saat bergabung dengan kru lain di tepian danau, saya teliti, Peter tidak ada di sana. Rupanya ia kembali ke bawah, dan menunggu di sana hingga syuting selesai.

Ia tidak mau ditemani, jika itu artinya saya kehilangan kesempatan melihat Kelimutu. Maka ia pun memaksa saya melihat Kelimutu melalui jalan pintas tadi. Saya bisa mencapai Kelimutu tanpa harus melewati jalan mendaki dan berputar. Sementara, Peter pun tidak terlalu jauh untuk kembali ke bawah.

Masih sangat banyak cerita mengesankan tentang sosok Peter A Rohi.

Biarlah sementara saya simpan, dan akan saya tulis manakala merindukanmu. Merindukan semua kebaikanmu. Merindukan semua pengetahuanmu. Merindukan semangatmu.

Selamat jalan Bung Peter, tenang-tenanglah di sisi Tuhan. (roso daras)