Kolom

Penetapan Tersangka Terhadap BT dalam Kasus Meikarta Mencurigakan

Oleh Suparji Ahmad

Maraknya praktik penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi sorotan para pakar hukum pidana dan pemerhati penegakan hukum.

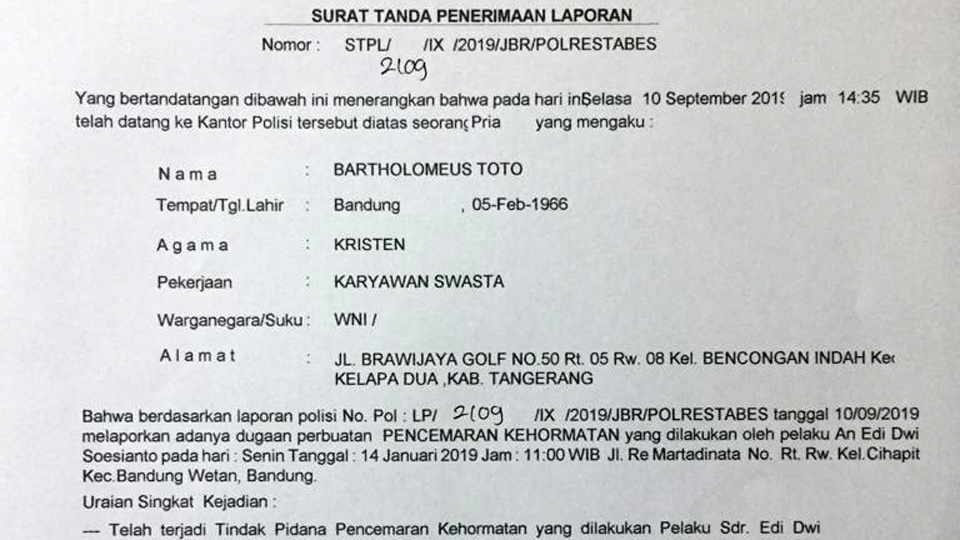

Satu contoh yang kontroversial adalah mantan direktur utama PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto yang diperiksa, menurut jubir KPK Febri Diansyah pada 8 Agustus 2019 silam, “dalam kapasitasnya sebagai tersangka” dalam kasus Meikarta.

Frasa “dalam kapasitasnya sebagai tersangka” berarti KPK menyematkan status tersangka kepada Toto. Kapasitas sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek Meikarta. Penetapan tersangka terhadap Toto dilakukan bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang kini sudah ditahan.

Pasal 14 KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Pasal 17 UU No.8 Tahun 1981 itu mengizinkan dilakukan penangkapan “terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Masalah terbesar di sini adalah KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan sebagai “bukti permulaan yang cukup.” Akibatnya, bisa terjadi penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), karena bisa saja seorang ditahan untuk menggali informasi agar dapat menaikkan statusnya sebagai tersangka.

Inilah sebabnya maka pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Chairul Huda katakan, “penahanan akan menjadi illegal jika dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.”

Untuk mengatasi kebuntuan definisi seperti ini maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 telah memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP. Putusan MK tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang maka harus dipenuhi minimal dua alat bukti.

Persoalannya adalah putusan MK ini juga tak menetapkan batas waktu berlakunya status tersangka. Maka orang yang disematkan status tersangka bisa saja menjadi tersangka abadi ketika kasusnya tak dapat dituntaskan. Kebuntuan seperti ini berpotensi merugikan orang yang menjadi tersangka karena dapat saja ia diperas atau dirugikan dalam berbagai bentuk dan cara.

Padalah, sesuai asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot: 2001), rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa); dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tak boleh dianalogikan (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta).

Karena ketiadaan definisi yang jelas dan dasar hukum yang tegas untuk menyimpulkan seseorang sebagai tersangka, maka dalam kasus-kasus yang ditangani KPK, ada saksi yang ketika dinaikkan statusnya sebagai tersangka maka langsung ditahan, tetapi ada pula yang meski dinyatakan sebagai tersangka tapi tak langsung ditahan dan dibiarkan berada di luar. KPK menamakan ini sebagai “strategi penyidikan.”

Istilah “strategi penyidikan” ini mengundang kecurigaan. Apa dasar hukumnya sehingga terjadi pembedaan seperti itu? Benarkah yang disebut sebagai “strategi penyidikan” itu murni demi menggali kebenaran dalam suatu kasus hukum, ataukah ada tujuan lain?

Menurut pakar hukum pidana yang turut membidani lahirnya KPK, Prof. Dr. Andi Hamzah, praktik penetapan tersangka yang kini diberlakukan di KPK berpotensi untuk diselewengkan alias dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.

“Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang membuat penetapan tersangka, hanya Indonesia. Kenapa? Karena penetapan tersangka itu bertentangan dengan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah,” ujarnya.

Selain itu, penetapan tersangka juga memberi kesempatan untuk orang menghilangkan barang bukti. Jadi, patut dipertanyakan, apa sebabnya KPK melakukan penetapan tersangka, bahkan mengumumkannya kepada publik melalui konperensi pers.

Sebetulnya di zaman Belanda, zaman Orde Lama, dan juga di zaman Orde Baru, tidak pernah dikenal istilah penetapan tersangka. Namun demikian, karena sekarang ada penetapan tersangka, maka demi keadilan, seharusnya pasangannya adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tetapi oleh karena di KPK tak ada mekanisme SP3 maka seharusnya juga tak boleh ada penetapan tersangka. Sebab jika diteruskan maka bisa saja seseorang yang ditersangkakan akan menjadi tersangka abadi apabila tak bisa dituntaskan kasusnya—karena KPK tak mengeluarkan SP3. Maka orang bisa saja bertanya, ada kepentingan apa di balik praktik penetapan tersangka itu?

Untuk menyingkap rahasia di balik penetapan tersangka, berikut ini penjelasan dari perumus UU KPK, Prof. Andi Hamzah:

“Ketika UU KPK itu dibuat, ada pembicaraan tentang larangan membuat SP3. Kenapa ada larangan itu? Karena ada anggota tim penyusun yang berpendapat bahwa SP3 itu ada harganya. Jadi berlaku seperti cek. “Ini sudah keluar SP3. Bayar sini. Itu sebabnya SP3 tidak diadakan. Tapi tidak dikatakan dilarang menghentikan penyidikan. Yang benar adalah dilarang membuat surat penghentian penyidikan, bukan dilarang menghentikan penyidikan.”

Dengan adanya revisi terhadap UU tentang KUHAP yang kini sedang difinalisasikan di DPR, maka menurut Prof. Andi Hamzah yang mengetuai tim pakar hukum pidana, praktik penetapan tersangka demikian akan dihapus dari mekanisme penegakan hukum. Artinya, KPK nantinya tak akan lagi mengumumkan status tersangka dalam konperensi pers.

Jika demikian, bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “bukti permulaan yang cukup” itu? Satu contoh, misalnya, adalah penetapan tersangka terhadap Bartholomeus Toto yang tetap tidak ditahan KPK karena adanya apa yang diistilahkan sebagai “strategi penyidikan” dalam kasus proyek Meikarta tersebut. Yang jelas secara asas legalitas, ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut (nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia).

Semestinya proses penyelidikan yang ditingkatkan menjadi penyidikan dapat terus dilakukan tanpa harus mengumumkan penetapan tersangka di tengah jalan. Sebab penetapan tersangka berisi pesan tentang praduga bersalah (presumption of guilt), padahal asas yang di anut dalam penegakan hukum di seluruh dunia adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sesuai ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma.

Karena KPK menggunakan presumption of guilt dan bukannya presumption of innocence maka media massa lalu digiring untuk menghakimi tersangka sebagai pelaku kejahatan, bahkan sebelum sidang pengadilan diadakan. Karena penetapan tersangka diumumkan dalam konperensi pers yang nuansanya selalu menyudutkan atau mempersalahkan orang yang ditangkap.

Artinya, oleh karena penetapan tersangka diumumkan dalam konperensi pers–padahal “bukti permulaan yang cukup” sebagai dalilnya itu sendiri bersifat subyektif dari pihak penegak hukum semata–maka publik terlebih dahulu menghakimi tersangka sebagai penjahat. Padahal sidang pengadilannya saja belum digelar. Hal seperti ini terjadi pula dalam kasus yang menjerat Bartholomeus Toto.

Praktik seperti ini menyalahi asa-asas hukum pidana internasional yang tercantum dalam Statuta Roma sekaligus juga melanggar hak-hak asasi manusia, karena penegak hukum menggiring publik secara tidak fair untuk memvonis tersangka sebagai pelaku kejahatan dengan moral punishment atau hukuman moral yang tak mengenal batas waktu. Padahal, setiap warga negara seharusnya diperlakukan secara adil di depan hukum dan baru boleh dianggap bersalah setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus Bartholomeus Toto, ada banyak kejanggalan yang mesti digali kebenarannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, apa dasar hukum untuk pemberlakuan “strategi penyidikan” oleh KPK yang membiarkan Bartholomeus Toto tetap berada di luar tahanan sehingga mengundang tanda tanya besar. Apa sebetulnya niat para penyidik dalam memberlakukan strategi ini? Sebab apabila tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, maka bisa ditempuh banyak cara lain.

Kedua, menurut Supriyadi, kuasa hukum Bartholomeus Toto, asumsi KPK tentang keterlibatan Toto dalam dugaan penyuapan kasus Meikarta senilai Rp10,5 miliar itu hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yaitu saksi bernama Edi Dwi Susanto (EDS) selaku Land Permit & Permit Divison Head PT. Lippo Cikarang. Itulah sebabnya kuasa hukum Toto menyebut tuduhan ini sebagai “fitnah dan tuduhan yang tak berdasar sama sekali.”

Seharusnya KPK mencecar ESD untuk menguak kebenaran tentang apa motivasinya sehingga ia menyeret Toto ke dalam perkara ini. “Padahal EDS mengetahui bahwa Toto tidak bersalah. Bahkan, EDS mengaku dipaksa untuk mengatakan Toto terlibat; kalau tidak, rumahnya mau disita,” kata Supriyadi.

Artinya, yang seharusnya dilacak adalah pernyataan bahwa EDS mengaku dipaksa untuk menyeret Toto ke dalam perkara ini, dan apabila ia tak melakukannya maka rumahnya akan disita. Siapa gerangan yang memaksa EDS untuk menyeret Toto ke dalam perkara ini? Juga, siapa yang mengancam akan menyita rumah EDS jika ia tak mau menyeret Toto ke dalam kasus Meikarta ini?

Maka penjelasan Supriyadi dapat dipahami logikanya: “Terkait kedudukan Bartholomeus Toto sebagai presiden direktur, memang ia mempunyai kewenangan secara adminitrasi. Tapi kalau bawahannya melakukan tindak pidana, ya tidak serta-merta dia harus ikut bertanggung jawab. Apalagi BT tidak mengetahui dan tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan itu,” kata Supriyadi menjelaskan.

Belajar dari kasus seperti ini maka sebaiknya penegak hukum memastikan dulu semua unsur pidana dan melakukan pembuktian yang kuat sebelum—bukan sesudah—menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jaksa KPK bertanggung jawab untuk melakukan pembuktian yang kuat dan tidak multi-tafsir demi tegaknya kepastian hukum.

Sebab pembuktian yang lemah dasar hukumnya berpotensi menyesatkan hakim dalam memutus perkara. Asas hukumnya adalah siapa yang mendakwa, dialah yang harus membuktikan. Jika tak dapat dibuktikan, maka wajib dibebaskan dari semua tuntutan.

Oleh karena itu maka sepatutnya praktik penetapan tersangka serta pengumuman tersangka diakhiri karena tidak sesuai dengan asas hukum pidana internasional dan juga menciderai hak-hak asasi manusia Indonesia yang bermartabat yang dilindungi oleh cita hukum negara yaitu sila pertama, kedua, dan kelima dari Pancasila. ***

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH, Dosen Tetap, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, adalah juga Ketua Bidang Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).